作者简介:

焦健洋,1994年生,河南开封人,尼山世界儒学中心(中国孔子基金会秘书处)助理研究员。主要研究方向为易学、宋明理学、中医哲学。

摘要:在方以智的思想组成中,医学思考占有不少比重,而运气学说又是方以智医学思想的中心。在“圆∴为一”思想的指导下,方以智以太极为所以然,以太极所成之阴阳、象数为所当然。方以智以所以然之太极为基础,打通了气形与阴阳,从五六相即的角度为运气的形成提供了说明,这一方面圆融了《内经》“既言五运又分六气”的问题,另一方面使运气的存在更具本体性与普遍性。方以智又将运气与河图、后天八卦相结合,实现了五运六气的象数化,并表明了运气与脉理的关系,从而丰富了中医脉学的内容。方以智“圆∴为一”的思想为运气学奠定了更为稳固的体用论基础,进而增加了中医哲学体用论的深度,这一方面可以防止运气学发展过程中的机械化倾向,另一方面可以保持一种对待运气学的较为贴切的态度。凡此种种皆值得重视。

关键词:方以智;五运六气;太极;象数;图书

明末为克服阳明后学在社会上产生的弊端,部分有识之士开始寻求论学的新方向,在此背景下方以智重新恢复对万物所当然之理的重视。其中,医理作为万物所当然之理的一种体现进入了方以智的视野。方氏家族具有习医传统,方孔炤云:“至理不测,因物则以征之。”(《方以智全书》第九册,第483页)方以智云:“医固一大物理之橐籥也。”(同上)方以智又云:“先曾王父本菴公精医学,以为人子须知。先王父廷慰公曰:‘三才之故,身建天地,《灵》《素》不可不学也。’”(同上,第359页)所以,方以智秉承家训对医学多有研及。由此可见,探究方以智的医学思想对于全面理解方以智的思想体系而言,具有不可或缺的意义。目前学界对方以智的医学思想已有言及,但未尽之处仍有许多,拙文拟对居于方氏医学思考之核心处的运气学理论进行探索,请方家不吝赐教。

一、“所以然”之“太极”与五运六气的形成

目前所见最早且较为系统全面地论述运气思想文本是唐代王冰据先师“秘本”补入《黄帝内经素问》(以下简称《素问》)的运气七篇大论,这些文本不仅表明了五运六气之所指为何,而且给出了五运六气得以形成的过程。《天元纪大论》云:“阴阳之气各有多少,故曰三阴三阳也。形有盛衰,谓五行之治,各有太过不及也。……寒暑燥湿风火,天之阴阳也,三阴三阳上奉之。木火土金水火,地之阴阳也,生长化收藏下应之。”(《黄帝内经素问》,第248-250页)这表明六气为在天之“寒暑燥湿风火”,是天有阴阳变化的表现,与三阴三阳相对应;五运为在地之木土金水火,为地有阴阳之变化的表现。诚如《素问》所言,轻清在上之天与重浊在下之地皆因阴阳之变化而得以生成,即“阴阳者,天地之道也,万物之纲纪,变化之父母,生杀之本始,神明之府也……故积阳为天,积阴为地。阴静阳躁,阳生阴长,阳杀阴藏。阳化气,阴成形。……清阳为天,浊阴为地;地气上为云,天气下为雨;雨出地气,云出天气。”(同上,第21-22页)阴阳因变化之不测而无方体,其发显于天地万物之中使天地万物皆具“生”“极”之变化,这里的“‘生’指发生,从无到有……‘极’指极度……意即一切物质其本身发展到了极度时就会向另外的方面转化”(方药中、许家松,第71页),此变化在天为玄,表现为风热湿燥寒之气的多寡不同,在地为化,表现为木火土金水之形的迭旺盛衰。此种将运气的形成根植于阴阳变化的说明不可谓不深刻,但这种做法会面临六气与五形无法一一对应的问题,亦即前文在对应两者之时,不是在五形中增加了一形,就是在六气中减少了一气。既然《黄帝内经》(以下简称《内经》)已然涉及运气的形成过程,那么后世学者在论述运气思想时自然会在《内经》的基础上对运气的形成作出自己的回应,方以智并不例外。不过方以智作为明清之际的大儒,对阴阳、气形的意涵自有其理学式的理解。

首先,方以智言说的阴阳是“圆∴为一”中的阴阳,方以智云:“圆∴三点,举一明三,即是两端用中,一以贯之。盖千万不出于奇偶之二者,而奇一偶二即三两之原也。上一点为无对待、不落四句之太极,下二点为相对待、交轮太极之两仪。……无对待在对待中。”(《方以智全书》第一册,第268页)在“圆∴为一”中,上一点为太极,下两点表示两仪,太极为无对待者,两仪为对待者,而无对待者统贯于对待者之中,即太极统贯于两仪之中。同时,太极又被称为太一、太无,方以智云:“邈邈言之,则可曰太极,可曰太一,可曰太无”。(同上,第315-316页)这样,与太一、太无相对应的有无、虚实、阴阳皆为太极之两仪。太极与两仪是不一亦不异的关系,即“一不可言,而因二以济;二即一、一即二也。自有阴阳、动静……皆二也;贯之则一也”。(同上,第355页)故有无、虚实、阴阳与太极亦不一亦不异。方以智又进一步解释道:“‘阴阳一太极也,太极本无极也’,愚即此阐之而明矣。一不住一之阴阳,即《礼运》所云‘本于大一,分而为天地’者也;五行四时,从此万有,皆一有俱有者也,直谓阴阳为有极可也。有极与无极相待轮浸,而贯其中者谓之落有不可也,谓之落无不可也,故号之曰太极。”(《方以智全书》第一册,第78页)这表明,“圆∴为一”就是太极贯有无、阴阳、四时、五行、万物,就是太极之大一即有即无,万有从此大一中一有俱有。大一与万有一多相即,而一多相即便是两端用中,一二圆融。因此阴阳由太极直接起现而成,而太极为阴阳当体即是。

其次,在“圆∴为一”的基础上,方以智对气形做了进一步规定。方以智云:“气也、理也、太极也、自然也、心宗也,一也,皆不得已而立之名字也。”(同上,第341页)一即太极,以气、理、心为一,即是以气、理、心为太极。方以智又云:“黄帝曰:‘六合之内,不离于五。’既言五运,又分六气,不参差乎?播五行于四时,非用四乎?《易》曰:‘一阴一阳之谓道’,非用二乎?谓是水、火二行可也,谓是虚气、实形二者可也。虚固是气,实形亦气所凝成者,直是一气,而两行交济耳。”(《方以智全书》第九册,第479页)据此可知,气形虽为二,但气形直下之所是仍是气,此直下所是之气就是前文所示之大一、太极,故方以智云:“中而双表,概见于形气。”(《方以智全书》第一册,第343页)所以,方以智的理论思考不再如《内经》那样将阴阳与气形相区分,并赋予阴阳与气形生与被生的关系,因为气形本身就是阴阳,即“无始、两间皆气也。以气清形浊论,则气为阳;以阴暗阳显论,则气为阴。则气者阴阳,无体之体,可有可无”。(参见同上,第346页)方以智如此处理气形关系,对于说明运气的形成而言,一方面可以起到执简驭繁的效果,即不必再如《内经》那样需要通过“阴阳-天地-运气”三个层级来言说运气的形成,因为在一多相即的理解中太极可直下起现为“运气”,即太极起现阴阳,阴阳即是气形;另一方面,也能在一定程度上圆融“既言五运又分六气”的现象。方以智云:“五六为中数,三两并为五,三两乘为六,奇显于偶,故五运旋六气而历干支,则十二约为六,故六十而周,盖有天之运气焉,有地之运气焉,有人之运气焉,各有常变,参而决之。”(《方以智全书》第七册,第208页)可以看出,方以智不但认为天以六为节,而且认为天有五有六。五六之运气不再只是地之形与天之气的表现,而是天地人皆具五六之运气,对此可通过“五合相藏说”来进一步理解。“五合相藏”指的是一二、二三、三四、四五、五六、六七、七八、八九、九十,这九对数两两之间“用此即藏彼”。太极用一则二已具其中,用二则三已具其中,用四五六七八九十皆是如此。总之,众数互藏皆由一即二,二即一延伸而来,即方以智云:“谓之二即是一,谓之不二不一,谓之三两,谓之九六,谓之七八,谓之四五,谓之五六,无不可者。且请学《易》。”(《方以智全书》第九册,第480页)而五六的出现最能体“奇显于偶”之理,因为五六不但处于九对数之中位,且三二参变直为五六,故五六是“本天效地”首重之数,即方以智云:“《礼运》本天效地,举五、六、十二之相旋,悟此几乎?”(同上,第483页)既然三二参变直为五六,那么前文所论《内经》“既言五运又分六气,不参差乎”的问题就不再存在,一阴一阳为何在天为六而在地为五的问题也同样不会存在。因为阴阳本来就是即五即六的,在天为六亦可为五,在地在人皆是如此,这正可对接《内经》皆以天象论五六的文辞。

最后,在《东西均》中,方以智将太极称为所以然,将太极圆藏之万有称为所不得不然。其云:“谓之‘所以然’,所以然岂有二哉?……所以然即阴阳、动静之不得不然”“所以者,先天地万物,后天地万物,而与天地万物烟煴不分者也。既生以后,则所以者即在官骸一切中”。(参见《方以智全书》第一册,第343页)所以然非二而为自然,故所以然是大一,是太极。由所以然而成者为不得不然。在《周易时论合编》中,不得不然又被称为所当然,所以然与所当然同处,即是一不住一、以二为一,因一不住一之所以然而有具阴阳、众物所当然之则的秩序历然。显然,此处对所以然与所当然的论述继承了朱子的思想。只不过,在朱子看来,阴阳万物皆有所不容己之当然之则,推究所当然之所以然者皆归之于太极之理,太极理一而阴阳事万。不过,朱子的理先气后之论表明,太极是理,阴阳是气,理只是理,气只是气,理与气虽然相即不离,但二者只可不一而不能不异。故尽管朱子将所当然之万事推究于所以然之理一,但万事万物之当然与所以然之理亦只能是不一而不能不异。而如上所述,方以智虽以太极为理、为所以然者,但方氏则更加强调太极与阴阳、理一与事万之间的一多相即、不一亦不异,亦即所以然与所当然的圆融无碍。这种差异正是方氏学理互通儒佛的体现。

由此而言,“圆∴为一”之理本身即是一种体用论的建构(太极为体,万有为用),故方以智以“圆∴为一”为基础对运气的形成作出的说明是一种体用论而非生成论。历史上的医家在《内经》基础上为运气之形成提供的说明绝大多数归属于生成论,在体用论方面具有如方以智的思考这般深度的说明并不多见。今后如以体用论为着眼处来思考中医学的理论体系,方以智的探索不失为一种可供参考的典范。既然对于方以智而言,把握所以然所成之不得不然的秩序历然重在把握太极所成的图书象数。方以智云:“一也,五止有四,四止有三,三止有二,二止有一,此琉璃图书也。未有天地,先有琉璃。人,一琉璃也;物物,一琉璃也。”(《方以智全书》第一册,第258页)故方以智在思考运气之时,一方面因物物一琉璃而重视运气与一不住一之所以然者的关系,即以太极起现万有为基础来理解运气的形成(此为前文所论);另一方面,也因重视由所以然而来的不得不然之理,而以琉璃图书来论述运气之理(此为下文所论)。

二、五运六气与“所当然”之图书象数

众所周知,《素问》运气七篇虽强调天以六为节,地以五为制,但对于五运六气迭旺变化的确定,运气七篇是从天而论的,例如《素问》在论述五运之时云:“正五气之各主岁尔,首甲定运……土主甲己,金主乙庚,水主丙辛,木主丁壬,火主戊癸。……丹天之气经于牛女戊分;黅天之气经于心尾己分;苍天之气经于危室柳鬼,素天之气经于亢氐昴毕,玄天之气经于张翼娄胃。”(《黄帝内经素问》,第252页)牛女戊分、心尾己分、危室柳鬼、亢氐昴毕、张翼娄胃,是将天干与二十八星宿相结合进而对天之方位的划分,而五正之气在不同的年份分别布行于相应的方位。例如牛女戊分,牛女在癸位,经于牛女戊分就是经于戊癸之方,丹为赤色,赤属火,故戊癸之年主火。《内经》以此来确定五运的变化很可能会产生一个问题:既然五运属于在地之阴阳的表现,那么为何《内经》没有以地理之文为中心来确定五运所成之期,反倒以天之文来论述?不过,对于方以智而言,既然他主张物物一琉璃,天地人皆具五六之数,那么五六之数皆可从天而现,所以方以智并不否认五正之气在不同的年份分别布行于天的现象,如《周易时论合编》引用了“土主甲己……经于张翼娄胃”这段话并加以注解,以示五正之气的分布。(参见《周易时论合偏》,第272页)另外,由于方以智重视琉璃图书与运气的关系,并且认为运气本是五六之数的体现,故以琉璃图书为基础从数的角度来理解运气的表现形式是方以智必须思考的一个问题(方氏主要借助了河图与后天八卦图)。

方以智借助河图为五运提供了一种数理的解读。他指出:“河图十数配干,旋而相对,先从甲己化土起而顺生以化,即所云五种气交亘于两间,汉交坤艮,是一征也。谓三月建辰以龙主化者泥。岐伯曰:‘太过者其数成,不及者其数生,土常以生也。’此本河图以一二三四五为生数,六七八九为成数。”(《周易时论合编》,第270页)此处文意以银河在天可贯于坤艮之间来肯定五气交亘的现象,这说明天之文确实与五运相关。在此相关中,并不是因为有五气才有五运,而是因有五运才有五气,五运的形成是由天本具琉璃图书所致。如图1所示,将甲至癸按照一至十的顺序排列并形成一个圆环,那么甲己、乙庚、丙辛、丁壬、戊癸刚好是相对的,即“旋而相对”。这样甲己相对正好与河图的一六相合相对应,乙庚等仿此。甲己的合化就是对生数与成数相合的体现,而五气的出现即是对五运的表征,河图的生数成数又可用以说明五运的太过与不及。不过,如果五气依照“河图十数配干,旋而相对”“五种气交亘于两间”的方式行布于天,那么就会与《内经》依照星宿所示的行布方位(如图2)有所不同;再者,以河图为基础来说明天干相合与五运的关系,虽然可以否定“三月建辰以龙主化”这种泥于月令地支的说法,但这会出现河图之生数与成数的五行与天干合化所成之五行不一致的现象,例如一六合化水而甲己则是合化土,如何看待此间差异方以智并未予以说明。

结合后天八卦图,方以智亦为六气提供了一种以数为基础的理解。首先,六气既能以四约之,又能以二约之,其云:“五行行于水火,而或六或四,要归于一用其两已矣。……六气实寒暑燥湿四者”。(同上,第286页)在《物理小识》中方以智将六气归约为火与湿,其言:“《五运篇》云:‘风寒在下,燥热在上,湿气在中,火游行其间。寒暑六入,故令虚而化生也。’可悟火湿两者足统一切,而五行尊火,动静归风,大气举之,水土持载,身心亦如是。”(《方以智全书》第七册,第208页)这里的论述可通过脏腑理论来加以解释:肾为寒水在下;肝木主风,脾土主湿在中;肺金为燥,心火为热在上;再者乙癸同源脾主中焦,故可称风寒在下湿气在中;而“火游行其间”之火为根于命门的三焦相火。在方以智看来,命门之火为真火,而“中”之脾土在后天可以旋四用中,并且湿为阴、火为阳同时统于二,故六气以二为统即是“火湿两者足统一切”。

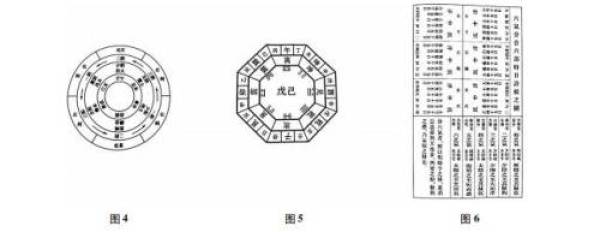

其次,相较于八卦,六气与一更为接近。因为一不住一显二而成三,太极之一即二即三,而六亦即二即三,故六相较于八更能征一。以此为基础,方以智言道:“六气配八卦,医经图之,而不得其解。尝一推之,八卦本六卦也”。(《周易时论合编》,第286页)《周易时论合编》给出了八卦配六气的图示(图3),方以智解释道:“六气八卦,虚坎震者,阳使阴用,用即偏阴。四正惟夏秋为用之最盛,以巳亥为键轴,而自巳至亥阴方也,主用也;自亥至巳阳方也,主不用之用也。惟以一艮藏根于寅,而暗轮于坤申,此脾土为心肾之养,而志能帅气之风轮也。此亦阳一阴二之说也。”(同上,第287页)这显然是立足于阴阳体用论的解说。细究之可以发现,此图是由六气司天图与后天八卦图相合而成。

如图4所示,六气司天是由厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳逐年交替完成,而分别与厥阴、少阴、太阴、少阳、阳明、太阳相对应的年份是巳亥、午子、未丑、申寅、酉卯、戌辰。一般而言,后天八卦与干支相配的关系如图5所示,结合六气司天图可知,厥阴对应巽乾,少阴对应坎离,太阴少阳对应坤艮,阳明对应酉卯,太阳对应巽乾。而方以智认为阴方为变化最盛之地,故“夏秋为用之最盛”,对应于地支是以巳至亥之地为用,对应于八卦是以巽、离、坤、兑、乾为用。如此厥阴、少阴、太阴少阳、阳明、太阳便只能与巽、离、坤、兑、乾相应,而不再与坎、艮、震相应。这样一来,坤有两气(太阴、少阳)与其相应的问题就会有出现,方以智对此的解释是“惟以一艮藏根于寅,而暗轮于坤申,此脾土为心肾之养,而志能帅气之风轮”。“轮”即交轮之意,艮坤属土,“艮藏根于寅而暗轮于坤申”是表明艮坤土交轮于寅申之间。交轮于寅申之间就要过子午水火之迹,这是“脾土为心肾之养”的体现,从脾为后天之本的角度理解就是脾所化生的水谷精微,入心变化而赤是为血以养心神,下充肾气以养先天之本而化生肾精。方以智表示,“以风属思,□□□以风火为动用之机”(同上),风与火相连属,而脾又主思,故而艮配少阳相火就是艮为土—土主脾—脾主思—思属风—风与火相连属的体现,同时艮藏于寅,寅属木,木为风,风火相连属,所以艮与少阳相配。

其实,对于艮配少阳的论述,本不必要如此曲折,因为少阳相火虽在于坤艮之间,然依少阳病欲解时以寅为始可知,少阳正气的恢复从寅不从申,并且少阳与厥阴相表里,以少阳从木(厥阴为风木)而论本可成立,这样以艮与寅相应而配少阳本能顺理成章,对于艮配少阳的论述不必要从木论到土,再从土论到风。可见,方以智的论述一方面为六气加入了阴阳对待之理,但另一方面却有失于缴绕牵强之嫌。

还可向方以智提出一个问题:尽管《内经》在确定五运流行之年时没有表现出地之形与天之气相互对应的一致性,但其以天之五气来论地之形运的做法却暗含了天地交相统一的意味,而在物物一琉璃的语境下,天地人自有其五六之数,且运气的变化来自天所自显的五六之数,那么天地之间五六之数的同步性应当如何理解呢?答案仍需回到阴阳对待之理中寻找。

方以智云:“凡天地间皆两端,而圣人合为一端。盖两端而知无先后之先以统后也,扶阳抑阴以尊天也。……不落阴阳,不离阴阳,故曰‘一阴一阳之谓道’。而吾一以贯之。其先阴者,阳藏阴中……所谓奇冲偶为三两,天贯地中而周乎地外者也。……自此对待相交而生生不已,皆阳统阴,犹天统地”。(《方以智全书》第一册,第283-284页)这就是说在对待流行之二的生生不已中,后天之一贯需要以以阳统阴、以先统后为基础。天为阳自然统地,所以地之五六必然会与天之五六相关,而天为先人为后,故人之五六亦与天相关,这就是在五六之数理意义上的天人合一。由此方以智认为:“有天之运气焉,地之运气焉,人之运气焉。天本何历乎?人以日月星互历之,而天不能违《易》之象也;差即在其中,而差归于恒合矣。四时时亦反常,反常亦不违于大常者也。地气不同,温冷各异;人禀不同,所当各异。内外两因,随时感触。大过不及,胜复虚实,亢则害,承乃制。知其所以然,不得不然,讵可胶执乎?”(《方以智全书》第八册,第14页)作为“各一太极之运气”(同上,第15页)的天地人皆具“大过不及,胜复虚实,亢则害,承乃制”的基本机制。其中天之四时、地之寒温是对天地之运气的征历,是人身整体状态所随时触感的外因,而“人禀不同所当各异”是人身整体状态所随时触感的内因。人身触感内因是因于所以然之太极,是天地人三才分立,一不住一因多而显一的体现;感触外因是因于天地两端阳统阴先统后合而为一端,是三才即分而合,太极会多为一的体现。以人身脉气而论,其感外因而有“分六气者,所以明时令之脉,盖消息盈虚与天地相参,四时变动,脉与之应”(《方以智全书》第六册,第538页)的“气候之脉”,这就是《通雅》记载的六气与寸口脉相应的诊候之说(如图6),即六气分别有相对应的脉象,并且还有相应的脉位、节气,如在“晨早阴气未散,阳气未动,饮食未进之时”,若与某气相应的脉象独现在相应的脉位之上,那么与此气相关的征象就会出现,例如“左关中分,脉独弦大”,那么“雨水后惊蛰边”就可能会有风热之象。(参见同上,第539页)至于五运影响脉气所表现出的南北政之时尺寸之脉应与不应的现象、脏腑经络流行中的运气之理等等,由于篇幅原因此处不再论述。

由此可见,因天地交感,人自身表现出的对待流行生生不已的变化过程是在太极一多相即的基础之上展开的,这显然是以体用论来统摄生成论,方以智的运气学既言说了所以然之域又彰显出了人身所当然之理。还需指出,虽然此处强调外因对人身整体状态的影响,但相较而言外因显然是不如内因更具根本性,这一方面是因为内因才是“各一太极之运气”的直接体现,另一方面是因为过分看重这种外因性的现象容易产生理论弊病(下文指出的运气学的流弊正是如此)。

三、方以智运气学思想的理论意义

明清之际,随着中医学的发展,儒学与传统医学的融合在不断加深并形成了富有儒学意趣的医学流派。方以智对运气学的思考正是在这种潮流中形成的,故方以智的运气之思在传统医学的发展史中具有不可或缺的意义。既然象数一方面是对绝待运于对待的所以然之几的表征,另一方面又是万物所不得不然之秩序变化之符征,而五六之数又是众数之中最为重要之数,是三两相参之几的体现,那么运气之交轮自然也是通太极之几与符征万物秩序变化的重要方式。故方以智云:“读黄帝运气篇,三叹三已,数十年会《易》《范》之通律律历之几,乃始豁然。两间之莫逃乎运气也”“绝待运于对待,三两运于五六,受中生者,经络藏腑,脉病药治,无非运气也。非止一岁也,一时一息之暂,五六交轮在焉;非特一物也,一毫一芒之细,五六交轮备焉。”(《方以智全书》第八册,第13页)显然运气的象数化增加了运气之理的普遍性,经过方以智的诠释,运气不再如《内经》那样重在表达天地之气形的运化,而成为了约括律历、明通易理与五行的枢机。由此可知,方以智运气之思的理论意义就在于,一方面可以防止机械化推演运气的倾向,另一方面可以为正确对待运气学提供一种较为贴切的态度,即重在突出五六之运气对生理、病理、方药而言的约括与统括,此类意义体现在方氏医论对《褚氏遗书》、马宗素等主张的观点的反驳中。

自王冰将运气七篇补入《素问》之后,运气理论在宋代成为传统医学中的“显学”,《褚氏遗书》的流传亦大致从此开始。当一门学说较为流行时,这门学说必然会受到各方的争论,《褚氏遗书》即是从历史的角度对运气学提出了反对意见。褚澄认为“大挠作甲子”只是为了明“岁月日时”之远近,只是随机地以当期之年为甲子,至于干支与五行相配之也只是人为所作,而实际情况则是“岁月日时,甲子乙丑,次第而及。天地五行,寒暑风雨,仓卒而变……气难预期,故疾难预定;气非人为,故疾难人测”。(《〈褚氏遗书〉校注》,第22页)《褚氏遗书》称运气之论“推验多舛,拯救易误,俞、扁弗议,淳、华未稽,吾未见其是也”,遂认为运气学说为“后书之托名于圣哲”。(同上)方以智对《褚氏遗书》的评判是“执一恶别”,其云:“曾知人为即天道乎?曾知图书之符,圣人之所制所表,皆非人力思虑之所及乎?”(《方以智全书》第八册,第13页)这是将运气象数化之后,立足于太极自然而二,一二之间自然包蕴众数的立场作出的判断。圣人所作之象数图书并非人之强为,其自然合乎太极之几,人之为与天之道本是不一亦不异的,以褚氏为代表的这种论断区隔了天道与人为,这只能是一种“恶别”。还有一种说法虽不如褚氏这般以人为不能表天行之法,但却以运气“为天运气数之法,而非治病之书”,此种论断是“沿缪仲淳之说”(同上,第14页),同样是隔绝天人的言论,此中原因可参考方以智的脉气诊候之论,这里不再赘述。

运气理论还有容易流于机械的弊端,即把运气理论窄化为一种预测性的推演。这种弊端在运气理论流行时已经出现。马宗素学出刘完素并与刘氏一起受当时社会风气的影响而重视阐发运气之理。但相较于刘氏,马氏则过分看重运气的机械性与推演性,其在《伤寒钤法》中将人出生之年月分排编号地与运气相对应,从而“言某人于某日病之类”(《方以智全书》第八册,第13页),这种做法加重了运气学按图索骥式的理论,使运气理论成为了一种机械化的推演,进而使运气学失去了原有的合理性。事实上,天之“四时时亦反常”,“地气不同,温冷各异;人禀不同,所当各异”,故执常而不知变一定会导致“气非人为,疾难人测”的结果。换言之,在此种意义上《褚氏遗书》所描述的现象可能会出现,这也正是刘完素更重视运气学的病机十九条、胜复制化、亢害承制等理论的原因。依方以智之意,病机十九条、胜复制化、亢害承制等理论是所以然所成的不得不然之理,马宗素之类的论点一方面太过强调以天统人,而忽略了人自有其琉璃图书的特点,另一方面也忽视了刘氏阐发运气思想的积极意义。

至此可知,把握运气之理最重要的是要把握运气之数所指向的不得不然之理。当然运气之五六交轮所指向的不得不然之理不只局限在太过不及、胜复虚实、亢则害承乃制等理论范围之内。依运气本身而言,五六交轮之理还应当蕴含有标本中气、气机升降等理论;依方以智的主张而言,运气之理还应当约括生理、药理、方剂等中医基础理论。方以智云:“医固一大物理之橐籥也。喙者、跂者、核者、柯者,皆可以任督荣卫观之,皆可以好恶制化穷之。形色精神,臭味燥润,无非元气阴阳之升降出入也,无非五、六、十二之运气经络也。用在中节,调其亢承,类应之纲,符几不二,尽其性者,秩序变化在其中矣”。(《方以智全书》第九册,第483-484页)“医有运气、经脏、脉理、病症、药性、医方之要,既知其常,又尽其变,随大医以历之。”(《方以智全书》第六册,第525页)方以智的医论既有以一二、五六之数约言脏腑气化之理的面向,又有以运气解说药性的倾向(需指出的是,尽管方以智在书中不止一处强调药性、医方之要可约之以运气,然展述此间机理的文本却不多见,这大概是因为文献遗失的缘故。例如方以智所著的《医集》《医方大略》《医丹》均已遗失,可以猜测在这些遗失的书籍中,方以智可能会详细记述药性、医方之要与运气之间的机理),这正与同时期张志聪通过继承刘完素的思想而发展出的伤寒六经气化理论相互应和。张氏在《伤寒论集注》中,“以运气学说中之标本中气学说来解释伤寒六经”,进而“从气化的角度探究六经实质”;在《本草崇原》中,“运用五运六气之理,注释《本草经》,以阐发药性”并认为“天地所生万物,皆感五运六气之化,故不出五气五味、五色五行、寒热温凉、升降浮沉之别”。(参见裘沛然等主编,第599、607页)二者虽有异,但一定程度上张氏之论可发方氏之学应发而未发之意,而方氏之学则可为张氏之论奠定更为稳固的基础,希望今后能有学者在对勘二者学问方面作出更多的努力。综上所述,方以智运气之思的理论意义就在于既能防止运气学发展过程中的机械化倾向,又可为正确对待运气之理提供一种较为妥帖的态度。

四、结语

以上即是方以智运气思想的基本结构。可以看出,方氏理论最具特色之处就在于对运气学作出了体用论的解读,并且贯穿着象数化的理解。经此说明,运气不但与太极相通,并且成为人身气化的关键。比较而言,在明末医学的发展过程中出现的太极之理,皆未有如方氏太极与运气圆藏互通之论这样将体用论贯彻始终的理论。例如孙一奎改造朱子之理,将洁净清空的太极之理具体化为肾间动气,从而提出以太极之理为本的命门学说。如此一来太极与原气基本上相同一,原气为太极动化所成,太极生原气,原气生脏腑,脏腑成人身,这更多保留了朱子学的生成论特点而弱化了朱子学体用论的色彩。就中医整体的发展历程来看,虽然历代医家对体用论的理解不乏真知灼见,然以生成论来论述身体的医家大体上是占多数的,方以智基于“圆∴为一”的运气理论,不但为传统医学带来了新的思考方向,而且大大扩展了传统医学体用之论的深度与广度,并且在一定意义上使得佛学与医学得到了交流,故方以智的思考应当受到重视。

【参考文献】

[1]古籍:《东西均》《黄帝内经》《伤寒论》《易馀》等。

[2]《〈褚氏遗书〉校注》,2017年,河南科学技术出版社。

[3]方药中、许家松,2007年:《黄帝内经素问运气七篇讲解》,人民卫生出版社。

[4]《方以智全书》,2019年,黄山书社。

[5]傅延龄主编,1994年:《伤寒论研究大辞典》,山东科学技术出版社。

[6]《黄帝内经素问》,2012年,人民卫生出版社。

[7]刘渡舟、傅士垣主编,2013年:《伤寒论诠解》,人民卫生出版社。

[8]裘沛然等主编,2008年:《中医各家学说》(第2版),人民卫生出版社。

[9]《薛氏医案》,1997年,中国中医药出版社。

[10]张志远编著,2015年:《中医源流与著名人物考》,中国医药科技出版社。

[11]《周易时论合编》,2019年,中华书局。

原载:《哲学研究》2023年第8期

文章来源:“哲学研究”微信公众号2023-10-17