一、问题的提出

自康德以降,是否需要在分析判断与综合判断之间再设立“第三种可能性”(如“先天综合判断”)的问题就一直吸引着很多思想家为之贡献智慧。惹人注意的是,在

“石里克:应当怎样来反驳一个认为现象学的陈述是先天综合判断的哲学家?

维特根斯坦:如果我说‘我没有胃痛’,那么这句话就假设了胃疼状态的可能性。我目前的状态和胃痛状态可以说是处在同一个逻辑空间中。(正如我说:‘我没有钱’。这一陈述已经预设了我确实有钱的可能性。它指示着金钱空间中的零点。)否定命题预设了肯定命题,反之亦然。

现在让我们来看一下这个陈述:‘一个对象在同一时刻并非既是红色的又是绿色的’。我用这个陈述只是想说:我至今为止没有看见过这样的对象吗?显然不是,我的意思是:‘我不可能(kann)看到这样一个对象’,‘红和绿不可能(koennen)处在同一个位置’。在这里我就要问:‘可能(kann)’这个词在这里是什么意思?‘可能’这个词显然是一个语法(逻辑)概念,而不是一个事实性(sachlicher)概念。

现在假设‘一个对象不可能既是红色的又是绿色的’这个陈述是一个综合判断,而且‘不可能’意味着逻辑的不可能性。由于一个命题是对它的否定的否定,因此,必定也有‘一个对象能够既是红色的和绿色的’这样一个命题,而这个命题同样会是综合的。作为一个综合命题,它具有意义,而这就意味着:被它所表现的事态可能存在。因此,如果‘不可能’意味着逻辑的不可能性,那么,我们就会得出这样的结论:不可能还是可能的。

对于胡塞尔来说,在这里只剩下一条出路——宣称存在着第三种可能性。对此我的回答将是:语词是可以发明的;但我在其中却无法思考到任何东西。”[1-s.66]

魏斯曼给这段对话加上了“反胡塞尔”(Anti-Husserl)这个小标题,因为从上文最后一个自然段来判断,维氏在反对“先天综合判断”的时候似乎的确是以胡塞尔,而不是以康德为假想敌的。不过,笔者却认为魏斯曼所加的这个标题乃是有误导性的。我们在此切不可忽略维氏给出这段评论的学术背景:当时石里克正陷入与胡塞尔的论战①,因此他自然希望已获得巨大学术声誉的维氏也能够站在自己一边反对胡塞尔(同样的情绪可能也传染给了魏斯曼)。比如,上述引文中石里克说的第一句话——“应当怎样来反驳一个认为现象学的陈述是先天综合判断的哲学家?”——显然就是在故意引导维氏攻击胡氏。②但正如我们在引文中所看到的,除了在谈话的末尾提到“胡塞尔”之名外,维氏在这段话中基本上是在“自说白话”,即在讨论他本人对于“颜色不相容”问题的看法。稍对维氏哲学发展历程有所了解的读者都知道,此问题乃是促使维氏哲学转型的一个重要问题,他对于该话题的兴趣与胡塞尔所提供的外部刺激其实并无直接的关系。③另外,我们也很难说他在此段中所概括的那种“先天综合判断”的定义的确是来自于胡塞尔的,因为胡氏提到的第三种可能性其实是指“先天直观判断”。维氏实际上是在攻击一个被错误地贴上“胡塞尔”的标签的靶子。

而这段对话所可能带给我们的误解不仅仅来自于其标题,甚至还来自于其内容,此即:维氏一直是反对那种在分析判断与经验判断之间再确立“第三种可能性”的观点的。但富有讽刺意味的是,我们恰好有证据来表明他本人也曾对关于判断的三分法(而不是前人关于这种三分法的评论)发生过兴趣:

“然而,‘白的渗入将有色性从颜色中带走了’到底是怎样的一类命题呢?

正如我所意谓的那样,它不可能是一个物理性命题。

在此,有一种异常强大的诱惑力去驱使我们相信:在科学与逻辑之间,存在着一种叫‘现象学’的中介。”

“尽管没有什么现象学,但是现象学的问题毕竟还是有的。”

这两段分别采自于维氏晚年遗稿《关于颜色的评论》(以下简称为BF)Ⅱ§3与Ⅰ§53④的引文必须与同一手稿开首处的评论(BFI§1)作参比阅读。在BFI§1中维氏仅仅允许存在着两类语言游戏:一类是“无时间的”的语言游戏,比如“去陈述一个确定的色调所具有的不同亮度之间的关系”(此类陈述显然扮演着逻辑命题的角色);一类是“时间性的”语言游戏,比如“去报告一个物体是否比另一个物体更亮些或更暗些”(此类陈述显然扮演着经验命题的角色)。换言之,按照BF的整体思路,在经验命题与逻辑命题之间应当是没有什么“中介”的。但BFⅡ§3的这段引文的特异处却恰恰在于:在维氏已经定下“只存在两类语言游戏”的大基调的背景下,他在此却偏偏还要说对于这种“中介”存在的假设会对人们产生“异常强大的诱惑力”!这个讲法难道不正暗示了关于判断的三分法还是有一定道理的吗(尽管它归根结底是错的)?这样我们就很难不产生下述的疑问:

第一,在维氏心目中,判断三分法的相对合理性又究竟体现在哪里呢?

第二,既然他已经很明确地将科学与逻辑之间的中介称为“现象学”了,那么,他自己的“现象学”观念究竟又是什么呢?“现象学”与“现象学的问题”之间的分别是什么呢?为什么前者是非法的而后者却是合法的呢?

第三,他为何最后又放弃了这“第三种可能性”呢?这种放弃与他对于“现象学”的放弃又有什么关系?

下面我们就分别解答这些问题。

二、《逻辑哲学论》中的“第三种可能性”的幽灵

一般认为,《逻辑哲学论》(以下简称TLPh)阶段的维特根斯坦是毫无疑问地反对“先天综合判断”的存在的。TLPh对于判断分类法的正面阐述主要出现于论题4.461与4.4611中。在那里他将判断区分为“有意义的”与“缺乏意义的”两类:前者指一般的经验命题,后者则指逻辑命题,也就是重言式与矛盾式。换言之,他好像根本就没有提到处在这两者之间的“先天综合判断”或任何其他的“第三种可能性”。至于维氏为何要这么做,似乎也不难想见。倘若我们依据康德的思路,将合法的“先天综合判断”进一步区分为“数学判断”、“一般科学知识判断”两个小类的话,那么TLPh留给我们的印象便恰恰是:维氏既不主张像康德那样将数学判断看成是与逻辑命题异质的论题(相反,在论题6.2以下诸条中他认为数学中的“等式”与逻辑中的“重言式”一样都是不表达思想的),也不主张人类对于因果范畴的运用有任何超越于经验心理根据的先天根据(譬如他在论题6.363-6.37中的相关表述)。总之,康德式的“先天综合判断”似乎只能成为一个完全没有下属成员的空概念。

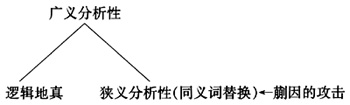

但对于“先天综合判断”的拒绝并不意味着对于任何一种意义上的“第三种可能性”的拒绝。我们知道,接受主—谓逻辑的康德用来厘定“分析判断”的标准乃是“谓词的含义不超出主词的含义”⑤,而已接受过弗雷格逻辑学革命洗礼的早年维氏却是在纯粹的外延主义(extensionalism)与语境主义(contextualism)的立场上来看待“逻辑命题”的。在他看来,“逻辑命题的特有标志就是人们仅仅从符号中就能认出它们为真”(论题6.113)——也就是说,在我们判断一个命题是否是重言式/矛盾式时,起关键作用的乃是命题本身的“真值函项”结构:只要我们将一个命题还原为诸基本命题的真值函项(TLPh认为这种还原一定是可能的),那么我们就可以从基本命题的真值中纯外延地演算出命题的真值来。由此看来,逻辑命题就是那些仅仅根据其自身的真值函项结构而在一切情况下都不可能具有相反真值的命题,如“p∨~p”。

那么,会不会有这么一种命题:虽然它们在任何情况下的确都不可能具有相反的真值(因此它们就是先天为真的),不过其自身的结构却无法被再现为纯粹的真值函项结构呢(因此它们不是纯粹的逻辑命题)?这是否就代表了所谓“第三种可能性”呢?

我们手头恰好有两组证据能证明TLPh其实已经默许了此类特殊命题的存在。第一组证据来自于论题6.3211以下诸段:

“论题6.3211:的确,人们在精确地知道怎样表述‘最小作用律’(Gesetz der kleintein Wirkung)之前,就已经猜测到应该有一个这样的规律。(在这里,就像通常那样,一定的先天的东西被证明是某种纯粹逻辑的东西。)

论题6.33:我们并非先天地相信一种守恒律(Erhaltungsgesetz),而是先天地知道一种逻辑形式的可能性。

论题6.34:如理由律(der Satz vom Grund)、自然界的连续性原理(der Satz von der Kontinuitat in der Natur)和自然界的最小损耗原理(der Satz vom der kleinstein Aufwande in der Natur)等等,所有这些命题都是关于科学命题可能的规范形式的先天领悟。”

参读上下文可知,维氏在这里所说的“理由律、自然界的连续性原理和最小损耗原理”并不是一些具体的物理学规律(因为它们是纯然后天的经验归纳产物),而是所谓的“规律的形式”(请参看论题6.32与6.321)。比如说,若我们将“手伸入火时总会被烫伤”认定为一个被归纳出来的、具有或然性的经验判断的话,那么该判断的普遍形式(即“理由律”)就是被先天领悟到的。它可以被表达为:“在一个事件发生时,总有某一个或某一些事件在它之前作为其根据而发生,并且总有某一个或某一些事件在它之后作为其后果而发生。”从思想渊源上看,维氏的这番议论恐怕更多地是受到了叔本华关于“充足理由律”(der Satz vom zureichenden Grund)的讨论的影响,而与弗雷格与罗素所开辟的数理逻辑新“道统”关系不大。但他的麻烦也恰恰在于此处:有鉴于叔本华关于“充足理由律”的讨论是明显带有先验哲学的残余的,维氏又如何可能将这种残余与其外延主义的立场加以调和呢?作出这种调和的难度显然是非常大的,除非我们能够将事件之间的因果关系成功地转换为一种纯粹外延性的刻画方式。反过来说,倘若这种刻画在原则上就是不可能的话,那么就很容易催生这样一种想法:在严格意义上的逻辑命题与经验命题之间的确还存在着所谓的“第三种可能性”。

“第三种可能性”的幽灵不仅出现在TLPh的这一个地方。它还浮现于下面一组证据中:

论题4.123:一个性质,如果不能设想它的对象不具有它,它就是一个内在的性质。

(因此,此蓝色同彼蓝色当然处在浅些或者深些的内部关系中。这两个对象不处在这种关系中是不可设想的。)……

论题4.124:一个可能情况的某个内在性质的存在,不是用命题来表达出来的,而是在表述这个情况的命题中,通过该命题的一个内在性质自己表达出来的。

去说一命题具有某一形式属性是没有意义的,就像说一个命题不具有某一形式属性也是没有意义的一样。

论题2.0131:空间对象必处在无限的空间之中。(一个空间点就是一个主目位置。)

视域里的一斑块,虽未必是红的,但它必有某种颜色:故说它被颜色空间(Farbenraum)所包围。音调必具有某种高度,触觉对象必具有某种硬度,等等。

在这里维氏显然就是在预报他日后在BFI§1处所讨论的那一类“无时间的”语言游戏,譬如“去陈述一个确定的色调所具有的不同亮度之间的关系”。但这里的关键问题乃是:由这种语言游戏所形成的命题——如4.123所提到的“此蓝与彼蓝彼此处在深些或浅些的内部关系中”——究竟是逻辑命题还是经验命题?从一个角度看,它们应当是逻辑命题,因为我们的确不能够设想一种颜色竟然不会比另一种颜色来得浅一些或深一些——但从另一个角度来看,它们又似乎不是被TLPh所严格界定的那一类“逻辑命题”,因为保证它们的先天的真的最终根据并不是它们的真值函项结构,而是被上述几个论题所反复提及的“内在性质”。但到底什么是“内在性质”呢?根据2.0131的示例,视域内一色斑的“内在性质”就是“必定具有某种颜色”,音调的“内在性质”就是“必定具有某种音高”——换言之,我们根本不可能纯粹外延地界定任何对象的“内在性质”,而只可能在面对某一类具体的对象时直观到它们。毫无疑问,真值函项理论的普适性在此又一次碰了壁。不过,就像在别处所做的那样,维氏在此依然将这个威胁到TLPh的整体逻辑观的麻烦粗疏地敷衍了过去,好像这并没有构成什么真正的问题一样。但这种表面上的平静毕竟没有永远持续下去。在他重返哲学舞台的1929年,他对于“第三种可能性”的重新反思终于成为动摇了他的整个早年哲学体系的一个重要契机。

三、“第三种可能性”与维特根斯坦版本的“现象学”

1929年初的维氏对于“第三种可能性”的反思是与他短暂的“现象学”阶段紧密联系在一起的。一提到“现象学”,一般读者首先会联想起的自然是胡塞尔,而不是维特根斯坦。那么,这两类“现象学”之间的关系究竟是什么?在笔者看来,胡氏版本的“现象学”的基本精神便是:(1)坚信被给予的直观领域比超越的物理世界具有更高的认识论——本体论等级;(2)坚信被给予者的本质结构必然能在直观领域内自我呈现出来;(3)坚信现象学家必然能够通过一种严格的“现象学反思”来把握这一结构。虽然没有证据表明维特根斯坦对胡塞尔有过什么细致的钻研,但在他1929年重返剑桥时,他却通过他自己的思索而一度逼近了前者的这些哲学理想。在发表于1929年年中的短文《略论逻辑形式》(以下简称为RLF)⑥中,他实际上透露出了这样几个想法:(1)认识论的核心任务是去寻找到那些作为日常命题基础的“原子命题”,且原子命题比日常命题具有更高的认识论——本体论等级;(2)原子命题就是对于被给予的“现象”的直接描述命题;(3)现象的逻辑本质是可以在现象之中被直观到的;(4)我们可以通过一种精确的人造符号系统来再现出现象的“逻辑复多性”,而这种符号系统就是所谓的“现象学语言”。由这四点来看,1929年初的维氏实际上是试图在被给予的直观领域内来重新考察逻辑的基本形式的——这个想法在根本旨趣上无疑是相当接近胡塞尔的“本质直观”学说的。⑦

然而,他与胡塞尔的这种接近与前述的所谓“第三种可能性”又有什么关系呢?

问题的答案也正在RLF的文本中。不难想见,正是由于胡塞尔对于逻辑基础的直观主义视角在根底上乃是与弗雷格—罗素的外延主义立场南辕北辙的,因此RLF对于胡塞尔的这种不自觉的接近就必然会损害维氏早期哲学与弗雷格—罗素传统之间的亲密关系。但从另一方面来看,要刚刚开始哲学转型的维氏立即抛弃对他业已产生深刻影响的外延主义逻辑观,恐怕也不太现实。这种两难在所谓的“颜色不相容”问题中得到了最集中的体现。

RLJ对于“颜色不相容”问题的讨论在历史上缘起于TLPh论题6.3751的同类讨论,甚至可以上溯到写作时间更早的《1914-1916年笔记》。⑧所谓“颜色不相容”,就是指“两个不同的颜色值不可能被指派给同一时——空坐标”这一基本常识。很显然,这种“不可能”只有在被直接给予的视觉现象中才是成立的,因为处在物理时——空中的一个物体当然可以是既红又绿,亦可以是先红后绿的。从这个角度看,“颜色不相容”就是视觉现象所内在含有的一种“逻辑复多性”。然而,我们又当如何通过一种“精确的人造符号系统”来再现出它呢?

对于这种再现来说,真值函项理论显然已经不敷使用了,因为按照真值表所规定的对于“合取”的运算规则,两个真命题的逻辑积必真,可是如果对于同一时——空坐标的两种颜色陈述均真的话,它们的逻辑积却是假的。在这种情况下,我们似乎就只有承认:存在着一类与纯粹的综合判断与纯粹的分析判断不同的“第三类判断”,而它们的先天有效性则是通过其内部构成成分的“内在性质”而决定的。在维氏早期哲学中被暂时压抑的“第三条道路”的幽灵现在终于全面复活了。

那么,维氏又是如何具体展开这“第三条道路”的呢?

这就牵涉到了他在思想转型期中对于所谓“颜色语法”与“视觉空间”问题的殚精竭虑。所谓“颜色语法”,关系到的乃是任何一个视觉经验的颜色所具有的先天可能性——这其实就是TIPh2.0131所讨论的“颜色空间”的一个精致化翻版。转型中的维氏更倾向于将这种先天可能性刻画为一个“双棱锥结构”(如右图[2-s76]),并认为任何颜色现象的出现方式都必须遵从该结构所规定的普遍语法规则(如对于“间色”、“混色”等颜色范畴的合法言说方式)。另外特别需要注意的是:根据维氏的规定,为了保证这种研究的先天性与直观性,此类研究必须“悬搁”任何一种针对颜色的实证科学化的研究方式。⑨

而所谓的“视觉空间”,则是与所谓的“物理空间”对应的、视觉印象所处的现象学空间。在转型中的维氏看来,我们通常所熟悉的欧氏几何学是一种用来描述物理空间的经验工具,而根本不具有康德在“先验感性论”中所赋予它的那种先天性。与之相比较,真正被给予的“视觉空间”所具有的“几何学”则与之完全不同。比如,如果这门几何学真的被建立起来的话,“模糊/清晰”、“可分/不可分”、“大小、”、“等长/不等长”、“平行/不平行”、“相交/不相交”、“上/下”、“前/后”、“左/右”等几何学基本概念就都将具有一种它们在物理空间中所不具备的绝对的意义——因为在现象中呈现出来的视觉经验的几何特征是根本不需要凭借物理世界中的参照系就能绝对地确定自身的。⑩

颜色语法结构图

耐人寻味的是,在维氏写于1933年左右的巨著《大打字稿》(以下简称为BT)(11)中,他恰好是在“现象学”这一惹人注意的章节标题下集中处理对于“颜色语法”与“视觉空间”的讨论的。尽管此时的他已经对他在RLF中所持有的那种“现象学”观产生了明显的敌意(这种敌意更集中地表现在紧随“现象学”之后的“唯心论”一章中),但是考虑到该章的内容依然基本上是编辑自他于1929年以来所撰写的那些既有手稿的,因此此章中的相关讨论依然向我们大致透露出了维氏自己的“现象学”大厦一旦落成时所可能具有的大致模样。不难想见,从对于视觉印象的现象学描述出发来奠定一系列相关先天法则的直观基础,很可能成为这种最后夭折的“现象学”的基本特征。再考虑到转型中的维氏既没有明确地提到真值函项理论的直观基础(因此他就默许了与直观脱节的逻辑命题的存在),也没有在捍卫现象世界与物理世界之间的界限方面流露出半点的动摇(因此他就默许了与那些越出现象学直观范围的科学命题的存在),因此,将他的这种拟议中的“现象学”放置于逻辑与物理科学之间的“居间”地带,便会成为一项很自然的安排。从这个角度来看,我们也就不难理解他为什么在晚年手稿BF中说什么在逻辑与科学之间再设定“第三者”的诱惑力”异常强大”了。

四、维特根斯坦对于“第三种可能性”的扬弃

从我们在本文第一节采自于WWK的那段引文来判断,维氏似乎在写作BT多年以前就开始批判关于“第三种可能性”的想法了。他在此段中所提出的反驳策略乃是:凡是“综合判断”(无论它是否同时兼有“先天性”的特征)都是有“意义”的,而凡是有意义的判断都对世界有所言说,因此我们便可以设想其反面情况的存在。从这个角度看,“我胃疼了”与“我胃不疼”就都是典型的综合判断,因为这两个互相反对的命题各自成真时的情况都是不难设想的。现在再让我们来看“一个对象不可能既红又绿”这个陈述。先假设它的确是先天综合判断,那么该命题中的“不可能”就具有了一种逻辑上的含义,即保证了它的真(或其反命题之假的)的先天有效性——可另一方面,同一命题的“综合性”却又保证了它的反面是可以设想的,即一个对象可以既红又绿。这样,该命题的“先天性”与“综合性”就彼此矛盾了——这也就反推出了:它根本不可能是“先天综合判断”。既然“一个对象不可能既红又绿”已被胡塞尔视为“先天综合判断”的典型案例而它本身又恰恰不可能是“先天综合判断”,那么所谓“先天综合判断”就只可能是一个空概念。

在笔者看来,上述论证之所以是平淡无奇的,因为它并未触及问题的真正要害。依据前文的分析,胡塞尔(包括1929年初的维氏本人)之所以需要“第三类判断”,根本不是因为有一些先天为真的命题对物理的、经验的世界有所言说了(这当然是背谬的),而是由于有一些先天为真的命题是在前物理世界的纯粹体验中被我们直观到的。从这个角度看,我们固然可以否认存在着维氏心目中的那种“先天综合判断”,但是却很难否认有什么“先天直观判断”。而这一点就足以保证所谓“第三种可能性”的存在了。

根据笔者的理解,真正对于“第三种可能性”的合法性构成挑战的,并不是WWK中的这一段被魏斯曼所附加的小标题所过分渲染的谈话记录,而是晚年维氏对于所谓的“色盲问题”的思考。需要注意的是,“色盲问题”乃是一个更适合于在维氏晚年的“语言游戏”框架中加以处理的问题,而倘若在维氏转型期的“现象学”框架中处理之,则立即会显得捉襟见肘。其理由也不难想见:按照在二十年代末、三十年代初统治维氏头脑的那种典型思路,对于任何具体的颜色样本的直观就是对于整个颜色语法结构(如双棱锥结构)的直观,而这个结构本身的先天有效性则是不会受到作为其示例的颜色样本自身的局限性的影响的(除非颜色样本的接受者是彻底的盲人)。但如果这个观点是对的话,那么世界上就不会有色盲了,因为色盲所获得的那些有限的颜色样本我们也能够获得——或反过来说,凭借着这些为正常人与色盲所共有的颜色样本,色盲也就应当能够对我们正常人所具有的整个颜色语法结构作出先天性的直观了,而不是仅仅对其有一种概念上的了解。但这显然是违背常识的。

由此再来反观晚年维氏研究“色盲问题”的哲学意义。既然“存在着色盲,也存在着检测色盲的方法”[3-p239],那么哲学家就会对所谓“检测色盲的方法”的性质进行反思。这种方法显然不可能是什么“现象学直观”,而只可能依靠色盲与正常人之间的社会交往以及问答机制。此类过程显然也只可能在物理时——空中展开,因此是超出现象的。从这个角度来看,BF对于“色盲问题”的重视,无疑隐含着贬低现象学直观之重要性的微言大义。与这种贬低相对应,BF对于“间色”、“混色”等颜色语法概念的讨论也就不再以某种现象学直观为背景了,而以同样只可能展开在物理时——空中的语言游戏活动为背景,譬如BFI§10对于人们学会“间色”概念的可能性与不可能性的讨论。也正是在这个新的背景中,我们才能够理解为什么晚年维氏会花费这么大的精力去讨论“透明色”或“材质色”等的语法概念——因为“透明色”或“材质色”(Stoffarbe)本身就可能存在于物理空间中,却根本无法通过维氏三十年代所给出的那张颜色双棱锥结构图所刻画,甚至无法被“颜色不相容”问题的既有框架所包容(比如在“透明色”的例子中,我们恰恰知觉到了颜色的叠加)。(12)

对于现象学直观的这种贬低所导致的重大哲学后果,便是维氏对于“第三种可能性”的全面否弃,因为这种可能性本身就是以“现象学直观”为前提的。这也就是他在BFl§1中将关于颜色的语言游戏区分为两类(而不是三类)的内在根据之一。BFI§32进一步解释了这种二分法的根据:

“命题经常在逻辑与经验的边界上被运用,这样,命题的意义就在边界附近来回摆动。它们一会儿作为一种规范的表达而起效用,一会儿又作为一种经验的表达而起效用。

(因为:的确并非是一种心理伴随现象——人们就是将‘思想’设想为一种心理伴随现象的——而是‘使用’,才将逻辑命题与经验命题彼此区分开来。)”

从这段引文来看,在此时的维氏心目中,“使用”乃是将逻辑命题与经验命题彼此区分开来的最终根据,而“使用”本身又是只可能在物理时间中展开的。这同时也就解释了为什么同样一个命题在此时可以作为“规范的表达”而起作用,在彼时又可以作为“经验的表达”而起作用——因为“使用”本身就是因时因势而变的(不难看出,在这个语境中,“逻辑”与“经验”这些字眼也失去了它们在传统哲学那里所具有的知识论气味)。除此之外,在此段中维氏还明确否认了任何处在物理时—空之间的东西(如心理上的伴随活动)可以被视为区分逻辑与经验的依据的可能性,因为此时的他根本就不承认“语用规则”需要一个前物理的或超物理的基础。同样的结论自然也适用于前历史的“现象学直观”,因为无论是按照维氏在1929年初的想法还是按照胡塞尔的哲学理想,“现象学直观”所提供的那种绝对的自明性都是前提于并独立于公共语言规则自身而展开的。

不过,既然如此,维氏为什么还要说“尽管没有什么现象学,但是现象学的问题毕竟还是有的”呢?他心目中的“现象学的问题”指的又是什么呢?

对于这个问题的全面解答将会牵涉到一些非常复杂的理论细节,在此我们只能满足于一种纲要式的解答。根据笔者的理解,晚年维氏只是否认了“现象”对于物理世界的优先地位,却没有否认“现象”自身的存在。毋宁说,在维氏的后期哲学中,“现象”既没有被他视为那种先在于物理世界的绝对基础,也没有被视为外在地伴随物理进程的一些“随附现象”,而是被他视为处在物理因果关系网之中的一些不可被化约掉的联结点。他的这个想法的最早雏型乃是体现于他在转型期中提出的“电影放映机”隐喻,并通过PhU对于针对“他心”的怀疑论的驳斥而在其后期哲学中得到了再现。从战后英美分析哲学史的展开进程来看,维氏的这种十分奇特的主张实际上便以他自己的方式预报了后世的塞尔所提出的“生物学的自然主义”(biological naturalism)的论点,即一方面拒绝现象学唯心主义,另一方面也拒绝旨在消灭一切现象的极端物理主义,同时还拒绝那种将现象世界与物理世界彼此割裂的二元论。从这个意义上说,“现象学的问题”自然就不会随着“现象学”本身的退场而被后“现象学”阶段的维特根斯坦所消解了,否则他就会因此而消灭他自己与极端物理主义或行为主义之间的界限了。(13)

现在我们就来对全文的讨论作一小结。我们已经看到了,维氏对于分析判断与综合判断之间的“第三种可能性”的看法其实并不导源于他对于康德哲学遗产的自觉继承,却与他自己对于“现象学”的短暂兴趣密切相关。而就坚持那些构成物理世界的先验法则在被给予的范围内的可直观性而言,他自己的“现象学”其实是与胡塞尔的“现象学”在精神气质上颇为相通——尽管维氏在维也纳学圈中的那些学友更愿意将他视为一面反胡塞尔的旗帜。然而,随着维氏本人思考的深入,他却逐渐发现:对于语法的可直观性的坚持在相当程度上是无法解释色盲患者的存在的——或者说,在“直观”这个狭隘的领域内去全面落实为构建整个物理世界所需的先验框架,未免显得过于贪心。这种发现最终导致了“直观”的地位在维氏后期哲学中的相对下降,以及他对于那种奠基于“直观”的“第三种可能性”的全面否弃。

(来源:《复旦学报:社科版》2006年5期。编辑录入:齐芳)