为了向中国介绍“西学”知识,明末清初以来西方汉学家用中文撰写了大量“西学”著作,张西平等中国学者将这些作品称为“西学汉籍”[1]。传教士所著“西学汉籍”的大量存在可以证明传教士们为“西学东渐”做出了重大贡献。同时,近年来美国专家孟德卫(DavidMungello,1943-)等学者又从西方“汉学”发展史的角度,总结了明末清初耶稣会“索隐派”从中国古籍中探索《圣经》秘密的一系列汇通活动,并认为耶稣会士客观上成为了在西方传播“中学”知识的使者,是“中学西渐”的中介[2]。传教士为何会热衷于传播世俗“西学”知识?为何他们会对“中学”知识产生如此大的兴趣?他们的这些活动对中西学本身是否也产生了影响?中国学者全汉昇在回顾明末清初以来的“西学中源说”时总结道,传教士之所以如此热衷于汇通中西知识,其最终目标是为了传播基督教,因此他们的阐释存在局限性[3]。那么,中西知识汇通的作用,难道仅仅限于传播西方基督教吗?它对中西文化交流究竟产生了什么样的影响呢?中国人民大学刘大椿教授在其近著《西学东渐》中指出,明末传教士入华之后,中外科技互鉴曾经历了从“西学东渐”到“西学东源”的转变,这一字之差揭示了中国科技陷入了乾嘉学派考据的泥潭,实践上的中国科技未能充分吸收西学养分,发展受挫[4]。事实上,“西学东源说”(或称“西学中源说”)的影响不止存在于科技领域;此外,“东学西源说”(或称“中学西源说”)和“东西学异源说”(或称“中西学异源说”)也曾在不同时期发挥过重要作用。在明末以来两次“西学东渐”中,逐渐形成了三种中西知识汇通模式,即“中学为本”“西学为本”和“中西学并举”。在中西文化交流空前频繁的当下,中西知识的差异仍然存在,由此导致的文化隔阂仍未实质上消除,知识汇通仍在进行。可见,对于顺利实现中国与西方各国的文化交流,这三种知识汇通模式仍具有重要的现实意义。

一、16世纪前后中西文明互鉴比较及“知识汇通”的提出

(一)16世纪中西文明内部的文化互鉴

16世纪以前,中西方世界的交流尚十分有限,但无论是以中国为中心的东方文明之间,还是以西欧为中心的西方文明之间,都存在着频繁的内部交流。

东方文明的内部交流对中国的知识更新产生了很大影响。如汉末佛教自印度传入之后,南朝王俭、梁阮孝绪都将外来的“佛教”知识列为一个新的知识类别。但值得注意的是,直到“四分法”(经、史、子、集)占据主导的唐代之后,“佛教”(释氏)才被列入“子部”。可见,“佛家”知识是随着文化交流的深入,才逐渐被融入到中国知识结构之中的。同时,中国知识理念也对其他东方国家产生了影响。以日本为例,日本佛教来自中国,因此日本佛教典籍著录也沿袭中国。汉地佛教常与世俗典籍分列于不同的目录体系,该特征也被日本继承了下来。日本最早的书籍目录《日本国见在书目录》[5]编于中国唐朝时期,当时佛教早已传入日本,且信众颇多,但该目录却未罗列一部佛经。究其原因则在于其仿《隋书·经籍志》体例,即只录外典(世俗典籍,即与信仰无关的僧人传记故事,如《高僧传》等),不录内典(专门的宗教信仰之书,如《大臧经》等)[6]。

西方文明的内部交流,一方面,导致了西方知识的更新。中世纪之初,西欧各国通过对古希腊、罗马文化的继承,完善了各国的民族文化。到了“文艺复兴”时期,西欧各国又通过与意大利、拜占庭等继承了古希腊、古罗马文化的国度进行交流,再一次更新了各民族国家的文化。这是为什么到了16世纪瑞士博物学家格士纳(ConradGesner,1516-1565)得以编辑出一部收录当时所存几乎所有拉丁文、希腊文、希伯来文书籍的目录[7]之原因。该书所呈现的知识范畴远不止“神学”,也超出了世俗知识范畴“七艺”。另一方面,西方各国的民族文化又通过共同的宗教信仰而互相联系在一起。12至16世纪西方最为流行的是神学家维克多·雨果(HugoofSaintVictor,1096-1141)的“知识分类”思想[8]62。该分类法以“哲学”为线索,分为理论哲学(或神学theoreticalphilosophy)、实践哲学(practicalphilosophy)、工艺哲学(mechanicalphilosophy)和逻辑哲学(logicphilosophy)。15世纪罗马主教依格那丢·罗耀拉(IgnatiusLoyola,1491-1556)将知识分为神学(theologicalteaching)和神学以外学科两大类。前者以圣托马斯‧阿奎纳(St.ThomasAquinas,1225-1274)神学理论为基础,后者以希腊哲学家之理论为基础[9]1。该体系成为了当时欧洲多数教会大学的分科依据[10]。

总之,为了实现不同文化之间的顺利对话,自发的知识交汇活动在16世纪以前已经出现了。中世纪欧洲最初流行的是“神学”与世俗“七艺”(语法、逻辑和修辞、几何、算术、天文和音乐)并列的知识体系。而文艺复兴在欧洲各国开展之后,该知识体系被逐渐打破。16世纪瑞士格士纳将知识分为21大类(语法语言学、辩证法逻辑学、演讲术、诗歌文学、算术、几何光学、音乐、天文学、占星学、预言魔法、地理历史、技艺实用工艺、自然哲学、形而上学自然神学、道德哲学、政治哲学、政治公民与军事学、法学、医学、基督教神学)[7]。相比之下,中国自7世纪左右开始确立了“四分法”(经、史、子、集)的知识分类框架典范。虽然具体小类随着时代的变迁略有变通,如外来佛家被纳入“子部”,中国传统“墨家”则被归并入“杂家”1,但16世纪前,中国知识分类法仍以“四分法”为主导。可见,这些交汇多是各自文明内部交融沟通的产物,而较少出现东西方不同知识体系之间交流的互动。

(二)16世纪后中西方文明互鉴及“知识汇通”的提出

16世纪后,中西文明互鉴出现了两次高峰,同时也面临并克服着知识体系不同带来的诸多障碍。

明末清初的“西学东渐”是第一次交流高峰。交流期间最为直接的障碍固然是语言障碍,但中西知识体系的差异性更是增大了中西文化交流的困难,这使得中西学者都不得不提出并逐渐重视中西知识的汇通(或称“会通”)。所谓“知识汇通”就是要将中外知识建立起时间和空间的联系。利玛窦发明了用罗马字母为汉字标音的做法实现不同语言规则的洽接,便是汇通的雏形。此后耶稣会士在宗教、历法等领域汇通的有效实践引发了中国士大夫的积极响应,如明末徐光启曾将所辑中外历法资料分为法原、法数、法算、法器和会通,这里的“会通”是指历法中涉及的度量衡单位换算所通用的资料,既包括天文知识的中外对照,也包括古今呼应[11]8-9。又如中西医汇通思想早在明末清初已经萌芽,近代中国才正式出现了唐宗海等为代表的“中西医汇通派”。在该语境下,“汇通医学”似乎成了与“中医”和“西医”并列的一个新医学流派[12]454-455。

晚清以降的“西学东渐”是中西文化第二次交流高峰。基于前人的积淀,当时输入中国的“西学”知识较明末清初更加丰富,中西知识汇通的广度和深度也有所加强。近现代以来,学界有关“汇通”(或称“会通”)的使用,既包含文化沟通史事,也包括知识融合案例;既有时间上的古今知识贯通,也有空间上的中外知识交汇。如当代著名法国汉学家谢和耐(JacquesGernet,1921-2018)等《明清间耶稣会士入华与中西汇通》[13]、中国学者刘大椿《西学东渐》[4]、张西平《欧洲早期汉学史:中西文化交流与西方汉学的兴起》[14]、张国刚等《明清传教士与欧洲汉学》[15]等著作,都是通过文化沟通史事,来讨论中西知识融合案例的。当然,虽自明末清初以来便有了大量“中西知识汇通”的实践活动和理论成果,但却没有人明确提出过“知识汇通”的理论体系及其发展脉络。这也是本研究所需要解决的问题。

在16世纪以后的中西文明互鉴过程中,共形成了三种中西知识汇通模式:“中学为本”“西学为本”和“中西学并举”的汇通,它们又分别是建立在“西学中源说”“中学西源说”和“中西学异源说”三种理论的基础之上。

二、“中学为本”的中西知识汇通模式

“中学为本”中西知识汇通模式最早的理论依据是“西学中源说”。该汇通就是将传入中国的“西学”知识纳入中国既有知识体系,以实现中西文明互鉴。

(一)耶稣会士引发的“西学中源说”

明清之际耶稣会士为了便于传教,最初多择中国典籍中与西方宗教思想无冲突者,进行“附会式”解读。据孟徳卫考证,耶稣会士利玛窦(MatteoRicci,1552-1610)曾试图利用“四书”解释基督教思想,因为“四书”之旨与当时西方流行的经院哲学有相通之处。耶稣会士卫匡国(MartinoMartini,1614-1661)在他绘制的世界地图上分别标注了以“北京”和以“欧洲”为中心的两条子午线[2]35;36;61;118;264。这一方面是出于中西读者阅读便利考虑,另一方面则是为了调和中西读者的文化心态。经过利玛窦等传教士的精心处理,传入中国的“西学”知识与中国传统文化鲜有抵牾。

耶稣会士的汇通活动激发了西方人对中国文化的极大兴趣。当利玛窦、金尼阁等耶稣会士把中国四书五经等作品翻译成拉丁文之后,在欧洲社会产生了很大的影响,西方“汉学”研究由此兴起。1667年,德国汉学家缪勒(AndreasMüller,1630-1694)发起了“中文之匙”活动[2]228-229。这体现了欧洲人对阅读汉字、了解中国知识的浓厚兴趣。德国数学家莱布尼兹(GottfriedWilhelmLeibniz,1646-1716)本人虽不通汉语,但是在缪勒的影响下,通过与耶稣会士白晋(JoachimBouvet,1656—1730)等人的交流,接触到了中国《易经》中的八卦,获得了“二进制”的启示[2]215。

耶稣会士也曾因“汉学”研究而得到欧洲贵族和教会支持。1684年,当耶稣会士柏应理(PhilippeCouplet,1623-1693)自中国返回欧洲时,法兰西科学院负责人卢瓦侯爵(MarquisdeLouvois,1639—1691)给他提出了35个有关中国的问题。正是因为他的圆满回答,法兰西科学院最后决定派遣一批法国传教士到中国传教[2]277-278。

诚然,由于传教士的“附会式”解读,也使得中国学者对“西学”产生了一些误解。比如说,当时“基督教”的在华遭遇与初入中国的“佛教”如出一辙。“佛教”乍传中国之时,常被视作“道教”,如《旧唐书·经籍志》将“释家”(佛家)附于“道家”;而明末清初学者也曾将“基督教”视作“道教”,如《明史·艺文志》将傅兆际《寰有诠》归入“道家”。这种误读则与传教士的附会式解读有关。如1623年耶稣会士艾儒略(GiulioAleni,1582-1649)与中国学者徐光启合译的《西学凡》(ASummaryofWesternLearning)是艾儒略为传教而专门编写的,他将“西学”分为“文科”“理科”“医科”“法科”“教科”和“道科”[8]295-296,其中“道科”并非“道教”,而是指西方的“神学”(“基督教神学”)。

正是由于误解的存在,明末清初中国士大夫提出了“西学中源”的假说。明末清初思想家黄宗羲据“天子失官,学在四夷”的理论,推测“勾股之术”初为周公之学,但在中国逐渐失传,后为西方人所继承。方以智、王锡阐等明末清初学者都有类似观点[16]。清初学者梅文鼎所撰《中土历法得传入西方之由》,则详细论证了西方历法来自中国的理论。乾嘉学派代表人物戴震在《周髀算经提要》中将西方算学成就也归为对中国古书《周髀算经》的借鉴。阮元在《畴人传》中认为“西学”之长,则在于借鉴了中国上古学问。因此,他们表面上都是在赞美“西学”,实际上是为了发扬“中学”,助推“西学中源说”。

在传教士的影响下,为顺利推行“西学”,中国近代“洋务派”和“维新派”也曾提倡“西学东源说”。冯桂芬称,“前民利用所创始,诸夷晚出,何尝不窃我绪余”[17]48。宋育仁以《周易》为依据,称“(西方议院)上院则如古世卿”;黄遵宪将墨子兼爱与西方平等思想对比,将墨子信鬼神与西方尊上帝对比,将西方重机械与墨子重攻防对比[18]。

(二)“中学为本”的汇通模式

基于“西学中源说”的“中学为本”汇通模式肇始于明末清初。为了便于传教,白晋等“索隐派”耶稣会士将“天命玄鸟,降而生商”与上帝造人比附;将孔子、孟子、墨子、老子都一一“考证”为替耶稣传道之圣人[19]。同时,耶稣会士也通过翻译“西学”作品,进行“中学为本”的中西知识汇通。1631年李之藻与葡萄牙耶稣会士傅泛际(FrancoisFurtado,1587-1653)合译了《名理探》[8]290-292。书中将“伦理学ethics”译作“克己”,将“经济学economics”译作“治家”,将“政治学politics”译作“治世”。这恰好与儒家“修身、齐家、治国、平天下”的理念相一致。

明末清初传入中国的“西学”知识曾被恰如其分地融入到了中国已有知识结构之中。如对于艾儒略在《西学凡》中所提到的“西学”知识,《四库全书总目》有如下解释:“文科如中国之小学,理科则如中国之大学,医科、法科、教科者,皆其事业,道科则在彼此中所谓尽兴知命之极也。其致力亦以格物穷理为本,以明达用为功,与儒学次序略似”[20]3236。

这种将“西学”知识融入中国既有知识体系的做法,就是“中学为本”的汇通。18世纪常见的形式有:(1)将部分“西学”知识纳入“经学”,如利玛窦《同文算指通编》和金尼阁《西儒耳目资》;(2)将部分“西学”知识归入“史学”,如艾儒略《职方外纪》和南怀仁《坤舆图说》;(3)将部分“西学”知识划入“子学”。这里第三种是最常见的,有的归入“杂家”,如利玛窦《天主实义》、庞迪我《七克》、艾儒略《西学凡》、毕方济《灵言蠡勺》和高一志《空际格致》;有的归入“道家”,如傅兆际《寰有诠》;有的归入“天文”,如艾儒略《几何要法》;有的归入“天文算法”,如利玛窦《乾坤体义》、熊三拔《简平仪说》、阳玛诺《天问略》、穆尼阁《天步真原》、欧几里德《几何原本》;有的归入“农家”,如熊三拔《泰西水法》;有的归入“谱录”,如邓玉函《奇器图说》。

“中学为体”的汇通之法一直延续到晚清近代。张自牧称,西方“格致学”多源自《墨子》《关尹》《淮南》《论衡》,天文、算学、重学、测量等则本于盖天、宣夜及《周髀》《九章》,西方议会则始于中国春秋时期“国人议事”。他们的目标是传播“西学”。近代也出现了不少“中学为本”汇通的集大成之作。如晚清《格致古微》一书以经、史、子、集四大类典籍为线索,分别清理了四部“古籍”对应的“西学”知识。具体如下:一是将“西学”知识与“经学”进行对应,二是将“西学”知识与“史学”进行对应,三是将“西学”知识与“子学”进行对应,四是将“西学”知识与“文学”进行对应[21]。

三、“西学为本”的中西知识汇通模式

“西学为本”中西知识汇通模式最早的理论依据是“中学西源说”。该汇通就是将中国既有知识纳入“西学”为框架的知识体系之中,以实现中西文明互鉴。

(一)渊于欧洲的“中学西源说”

耶稣会士的“合儒”理论引发了欧洲其他教派人士的不满。如传教士李明(LouisleComte,1655—1728)据“合儒”理论撰写的《中国现世新志》曾在欧洲产生了极大影响。也正是因为这部书,他在1700年受到了其他教会的宗教指控,并在索邦神学院接受了宗教审判,因为其他教会并不认为中国人有基督教信仰和道德[2]368。

最根本的原因还在于耶稣会士支持的“西学中源说”与《圣经》记载存在一系列矛盾:(1)中国远古皇帝伏羲的年代比《旧约圣经》中诺亚方舟大洪水早600年;(2)自伏羲以后,中国历史延绵不绝而独立于西方文明之外,这与《旧约圣经》所载“仅有诺亚方舟后人幸存于大洪水后”之典故相矛盾;(3)独立于西方历史纪年之外的中国历史纪年之悠久,与《旧约圣经》所载“通天巴别塔倒塌后人类语言才开始分开”的记载存在时间矛盾[2]123-124。

流行于中国的“西学中源说”被耶稣会士带回西方后,引发了西方史家的激烈讨论;他们试图解释中国古籍与《圣经》之矛盾。17世纪部分西方史家认为,《新约圣经》之后,神学纪年被弄错了;西方神学纪年的误差,导致了《圣经》所记历史与中国、埃及等古老文明的发展存在时间冲突。持此观点的代表人物包括耶稣会士兼史学家白晋、马若瑟(JosephdePrémare,1666-1736)、郭中传(Jean-AlexisdeGollet,1664-1741)、傅圣泽(JeanFranÇoisFoucquet,1663--1739)等[2]25;76;120;124;128。

因此,西方学者多持截然相反的“中学西源说”。传教士李明(LouisleComte,1655-1728)在《中国图说》中称,中国人是诺亚的子孙,帝尧便是诺亚[2]372-373。言外之意,创造中华文明的中国人都是《圣经》中诺亚的子孙,这就是“中学西源说”。该学说尤其体现在从中国典籍寻找人类语言起源的活动上。当时欧洲著名学者缪勒、莱布尼兹、韦布(JohnWebb,1611-1672)、基歇尔(AthanasiusKircher,1601-1680)等都加入了这项活动[2]177。耶稣会士卫匡国的老师——语言学家基歇尔提出,诺亚后裔含(Ham)曾率领部落东迁波斯,后通过中亚“大夏”国进入到现在的中国,并认为伏羲是中国文字的最早创造者[2]143-144。

“索隐派”的“东西经典互证”理论也是为了证明“中学西源说”。如传教士马若瑟对中西文献存在的矛盾进行了解释,他认为中国古代典籍因经历过“秦始皇焚书”而不可信,但西方经典则相对连续,所以虽然不能以中国经典来证伪《圣经》,但是却可以《圣经》来印证中国古史[22]。

可见,“中学西源说”的兴起主要是为了平息西方的宗教冲突,因此该学说早期多仅以“西文”形式在欧洲流传,宣传对象亦为西方社会,中国士人知之甚少。相比之下,中国所流行的则是“西学中源说”,即将中国古籍作为“西学”源头。

明末清初耶稣会士所传“西学”是十分有限的。据艾尔曼(BenjaminElman,1946-)研究,耶稣会士所传“西学”是经过精心挑选和加工的,当时欧洲已经存在的大量新“西学”知识并未被带到中国,这也是中国乾嘉学者认定“西学”不如“中学”的原因[23]。加之18世纪中叶以后中西交流中断,越来越多新出现的“西学”知识未能传入中国。

19世纪“洋务运动”之后,中国开启了新“西学”知识的传播,且传教士继续发挥了重要作用。与早期耶稣会士不同的是,近代传教士摆脱了纯宗教宣传,将主要宣传内容放在“西学”上。1855年英国传教士合信(BenjaminHobson,1816-1873)编写的《博物新编》专门向中国人介绍西方气象学、物理学、化学、天文等各类知识。1874年英国传教士傅兰雅(JohnFryer,1839-1928)创办的格致书院则主要教授西方矿务、电学、测绘、工程、汽机、制造等知识[24]。

随着大量新“西学”知识的输入,“中学西源说”再次出现。如普鲁士传教士郭士立所创的《东西洋考每月统记传》(KarlFriedrichAugustGutzlaff,1803-1851)再次将中国历史源头追溯到西方《圣经》的记载[25]。传教士之所以重提此理论,与明末清初“索隐派”的目标是一致的,即为了传教。

(二)“西学为本”的汇通模式

基于“中学西源说”的“西学为本”汇通模式肇始于明末清初。明末耶稣会士金尼阁(NicolasTrigault,1577-1629)奉命从欧洲带来“七千部”西文图书的同时,也带来了大量传教士,并对他们进行中文培训。耶稣会士翻译西书的最初目标是传教。据钱存训(1910-2015)和钟鸣旦(NicolasStandaert,1959-)统计,明末至乾隆年间在华传教士译书中,宗教书籍较多,但世俗书籍之分量也不少[26]。西书翻译成为“西学为本”中西知识汇通的基础。西方“索隐派”传教士“东西典籍互证”的最终目的就是为了实现“西学为本”的中西知识汇通。如傅泛际通过《名理探》一书向中国介绍“西学”知识时,并没有像中国学者那样将“西学”融入到中国知识体系,而只是套用了中国的相关术语,以实现中西学的一一对应。这是“西学为本”汇通模式的源头。

到了近代,“西学”在中国的地位有所提升,这首先体现在对西历纪年的采用上。1853年英国传教士艾约瑟编写的《格致新学提纲》最早以中国帝王年号为序排列,记载近三百年来的欧洲科技发展脉络,涉及53位科学家(因乾嘉时期所编《畴人传》只收录了牛顿之前的12位西方科学家,该书则补充了牛顿之后的41位西方科学家)。到了1858年再版时,该书不仅新增了12位科学家,还取消了中国历史纪年,改采西历纪年[27]。

“西学”地位的提高也导致了“西学为本”汇通模式的推广。晚清“西学为本”汇通代表作《格致精华录》就是借助稍早问世的“中学为本”代表作《格致古微》改编而来的。两书内容的实质几乎一致,但所采取的汇通模式则截然不同:《格致古微》试图以“四部之学”为框架重新整理“西学”;《格致精华录》则试图将“四部之学”杂糅到“西学”框架之下。

近代学者提出的“移植-转化”模式事实上是典型的“西学为本”汇通模式。以左玉河为代表的当代中国学者多认为,中国学术发展经历了从“四部之学”到“七科之学”的近代转型,具体而言,则是通过“移植”和“转化”两种模式来实现的[28]:(1)“移植之学”是直接将“西学”门类移植到中国来的学术,主要指“那些中国传统学术中缺乏或落后的学术门类”;(2)“转化之学”是从中国传统学术演化而来的学术,指“中国学术传统中固有的学术门类经过‘创造性转化’的学术门类”。该理论表面上是为了论述中国从传统到近代的学术转型,但实际上是以近代“西学”分科为脉络的中西知识汇通。

四、“中西学并举”的中西知识汇通模式

“中西学并举”中西知识汇通模式最早的理论依据是“中西学异源说”。该汇通就是将“西学”与“中学”并举,归入一个新系统,以实现中西文明互鉴。

(一)“中西学异源说”的出现

明末清初之时,分别在中国和欧洲流行着“西学中源”和“中学西源”两种思潮。但与此同时,“中西学异源说”也已萌芽。

乾嘉学者江永是第一个“西学中源”说的反对者。他自称继承了梅文鼎的“法有可采,何论中西;理所当明,何分新旧”理念,以汇通中西学术。但是,与梅文鼎不同的是,他未能附和朝廷主流的“西学中源说”,因此受到了钱大昕等主流学者的诟病[29]153。凌延堪是继江永之后另一位敢于公开反对“西学中源说”的学者,他认为“东海圣人”和“西海圣人”同出一心,“西人之学为吾所未有,而彼独得之者,非也;为吾所先有,而彼窃得之者,亦非也。”言外之意,“西学”与“中学”为互相独立之学。但是,在乾嘉之时,江永和凌延堪的反对者众,而唱和者鲜有[29]194;152。

在近代“西学东渐”之时,西方传教士正式提出了“中西学异源说”。如丁韪良(WilliamAlexanderParsonsMartin,1827-1916)、林乐知(YoungJohnAllen,1836-1907)等传教士最早提出,“西学”并非祖于中华,而为西方独立自创之学[18]。传教士的这种说法很快也影响了不少中国学者。如徐仁铸称,艺学本于希腊,政学原出罗马。严复批判当时流行的“西学中源说”时指出,西学未必源出中国。留法学者马建忠也称,西方政教肇自希腊,并通过罗马继承了下来[18]。

“中西学异源说”的流行是“西学”教育的结果。如1873-1914年间传教士傅兰雅(JohnFryer,1839-1928)在上海创办了格致书院,书院山长王韬曾将书院考试优胜者答卷汇编为《格致书院课艺》一书。据该书统计,有关中西学关系问题占到了所有考题的26%。优胜者多接受了系统的“西学”教育,书院学生多已经弄清了中西学的差异,他们多不再纠结于“西学中源说”,转而认为中西学虽有暗合之处,但中西学并非同出一源[30]。

可见,第二次“西学东渐”之时,虽然近代传教士也发挥了至关重要的作用,但此时有关中西学关系的讨论,已超出了宗教范畴。从表面上看这是一场中西学“孰优孰劣”或“孰源孰流”的学术论衡,其实际上是一场“是否输入西学”的政治博弈。借助这场博弈,中西知识形成了第三种汇通模式。相对于明末清初而言,这次交流互鉴更加深入和全面。

(二)“中西学并举”的汇通模式

基于“中西学异源说”的“中西学并举”汇通模式早在明末清初已初见端倪,只是未成大势。明末学者徐光启希望“会通以求超越”,而所谓“会通”则是兼采中西学之长[16]99,这是典型的“中西学并举”汇通。

到了乾嘉朝还有人附和“兼采中西”的说法,但却遭到了排挤。如乾嘉学者江永自称继承了梅文鼎之学,甚至将自己的作品命名为《翼梅》(意为“阐发梅文鼎之学说”)。但令人惊讶的是,江永的观点却遭到了梅氏后人的反对[29]152。

陈旭麓将近代“中体西用说”的发展分为五个阶段,认为“中体”和“西用”不可能完全互不侵犯,“用”在“体”中久了必然会发酵,并将其描述为中国近代社会的“新陈代谢”过程[31]128-130。事实上,此过程恰好对应了“中西学并举”汇通模式发展的高峰。

“中西学并举”的目标就是要达到“中体西用说”所言的“中西互补”。晚清学者多认为中国落后于西方的只是“格致之学”,因此既不主张“全盘西化”,也不支持固守“中学”。以冯桂芬为例,他认为应该“以中国之伦常名教为原本,辅以诸国富强之术”[17]48来进行改革,这是典型的“中体西用”观。冯桂芬所坚持的“体”就是传统的“四部之学”,而“用”则是冯氏认为“四部”之中所缺乏的“格致之学”。

“中西学并举”的典型做法是将中西学知识分别按照其各自分类体系“合并”到一个新知识框架之中。如1861年冯桂芬在《采西学议》中将知识分为“中学”“西学”两类;1883年王韬在《变法自强》中提出的“八科”方案,将知识分为文学(“中学”四科)和艺学(“西学”四科)两类;1893年陈虬在《治平通义》中提出了“五科”(西学、国学、史学、古学、艺学)方案[32]。他们均主张将“西学”作为与“中学”并列的一类知识。

五、余论

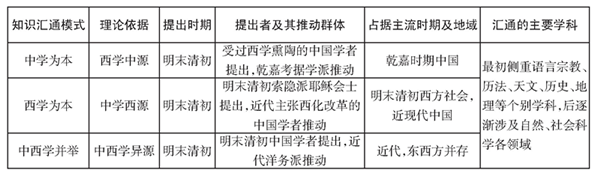

中外知识汇通起源很早,而最早将中外文明联系起来的是魏晋的“老子化胡说”,即将佛教源头追溯至《老子》,其目的在于推动佛教在华传播[3]。明末清初以来的两次“西学东渐”,则掀起了意义更为重大的中西知识汇通。与佛教不同的是,明末以来的中西学汇通虽然最早是由耶稣会士发起的,但从一开始便不仅仅局限于宗教知识和语言规则。明末清初以来的中西文明互鉴才是中西知识的全面碰撞(如表1所示)。那么,当下到底应该采取哪一种汇通模式呢?

表1三种知识汇通模式学说的比较

中西文明互鉴的三种汇通模式各有优劣,这也是它们之所以能在不同历史时期发挥主流作用的原因。“中学为本”模式在“西学”传入中国的早期发挥了主要作用,原因在于当时传入中国的“西学”知识尚十分有限,只能以“中学为本”模式进行汇通;“中西学并举”模式在近代中国发挥了重要作用,这是由于当时虽有大量“西学”知识传入中国,但其尚未为中国人完全理解和接受,不得不以“中西学并举”模式进行汇通;“西学为本”模式流行时间更晚,因为只有到了“西学”逐渐为大量中国人接受和认可之时,学者才能以“西学”为线索,反观“中学”,从事“西学为本”汇通。

同时,三种汇通模式之功能也不可相互取代,这是它们能够长期并行发展的原因。明末清初耶稣会士和徐光启、梅文鼎等中国早期中西汇通专家,作为三种汇通模式的发明者,则多不主张独守一种汇通模式。到了“中学为本”鼎盛的乾嘉时期,仍有考据学家江永强烈反对“西学中源说”,主张“中西学并举”;在“西学为本”逐渐占据主流的近代中国,仍有《格致古微》这样“中学为本”的集大成之作问世。

“西学为本”汇通模式在当下中国占据主流,但并非尽善尽美。比如说,当下流行的中国学科史研究,则是典型的“西学为本”汇通模式,但是,这种汇通存在很大问题。如近代化学史专家试图以西式学科“化学”为线索,从中国传统文化中寻找相关知识,以实现中西“化学”知识的古今汇通。但学者常常发现在中国古籍中很难找到完全对应的“化学”知识。此时,他们多会抱怨中国古代“化学”不发达。这也是“李约瑟难题”能够在中国大行其道的根本原因。

目前来看,当“西学为本”汇通模式遇到瓶颈时,与其抱怨中国古代某类知识匮乏,不如尝试采纳古已有之的“中学为本”和“中西学并举”汇通模式。试想,明末清初耶稣会士马若瑟第一次见到中国典籍《易经》时,为何会如此痴迷?《易经》等中国古代典籍为何会成为早期耶稣会士揭开《圣经》之谜的工具?他们当时面临中国文化时的心情恐怕与当下中国人面临“西学”时的心情相差不远,但两者的态度却截然不同。明末清初耶稣会士不远万里来到中国,是为了传播其引以为傲的基督教,却意外发现了中国文化时的博大精深。与当下中国人一样,他们也意识到,无法在“西学”时中找到足够多“中学”知识的完全对应者。当时,他们并未否定自身文化,而是接受甚至发展了三种不同的汇通模式,尝试将中国文化与西方文化进行对接,甚至将中国文化作为阐发他们自身文化的工具。这种心态和魄力,可能是当下中国人在对待中西学关系时所需要学习和借鉴的。

【参考文献】

[1]张西平.近代以来汉籍西学在东亚的传播研究[J].中国文化研究,2011(1):200-212.

[2]孟德卫,奇异的国度:耶稣会适应政策及汉学的起源[M].陈怡,译.郑州:大象出版社,2010.

[3]全汉昇.清末的“西学源出中国说”[J].岭南学报,1935(2):90-93.

[4]刘大椿.西学东渐[M].北京:中国人民大学出版社,2018.

[5]高再其.日本图书分类法的发展沿革[J].黑龙江图书馆,1989(4):70-72.

[6]羽离子.中国古典图书分类法及目录学对日本的影响[J].成都大学学报(社会科学版),1993(1):75-77.

[7]侯汉清.盖士纳的《世界书目》与盖士纳分类法[J].高校图书馆工作,1983(4):49-54.

[8]HUGHOFSAINT-VICTOR.Thedidascaliconofhughofst.victor:

amedievalguidetothearts[M].JEROMETAYLOR(translator).ColumbiaUniversityPress,1991.

[9]MEYER,JANDE,ENGELFRIET,PETERM.,SCHIPPER,KRISTOFERMARINUS.Linkedfaiths:

essaysonchinesereligionsandtraditionalcultureinhonorofkristoferschipper[M].Leiden,2002:291.

[10]刘星.从《名理探》看西方科学理性思想和中国传统文化思想初次会通[D].西南大学硕士学位论文,2010.

[11]徐光启.崇祯历书[M].潘鼎,汇编.上海:上海古籍出版社,2009.

[12]傅维康.中国医学史[M].上海:上海中医学院出版社,1990.

[13]谢和耐,戴密微,等.明清间耶稣会士入华与中西汇通[M].耿昇,译.北京:东方出版社,2011.

[14]张西平.欧洲早期汉学史:中西文化交流与西方汉学的兴起[M].北京:中华书局,2009.

[15]张国刚,吴莉苇,等.明清传教士与欧洲汉学[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[16]尚智丛.传教士与西学东渐[M].太原:山西教育出版社,2012:100.

[17]冯桂芬.校邠庐抗议[M].上海:上海书店出版社,2002.

[18]汤学奇.“西学中源”说的历史考察[J].安徽史学,1988(4):28-34.

[19]赫兆丰.浅谈《圣经》索隐派对中国典籍的滥用——以王敬之“《圣经》与中国古代经典——神学与国学对话录”为例[J].现代交际,2011(3):89-91.

[20]纪昀.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000.

[21]王仁俊.格致古微[M].北京:北京出版社,2000:143-148.

[22]肖清和.清初索隐派传教士马若瑟的三一论与跨文化诠释[J].北京行政学院学报,2018(4):117.

[23]中国故事:世纪的成功和世纪的失败——专访普林斯顿大学艾尔曼教授[N].南方周末,2010-01-28.

[24]BENJAMINELMAN.Ontheirownterms:scienceinChina,1550-1900[M].HarvardUniversityPress,2005:185.

[25]爱汉者,等.东西洋考每月统记传[M].黄时鉴,整理.北京:中华书局,1997:6.

[26]陈力.中国图书史[M].北京:中国社会科学文献出版社,2017:316.

[27]邓亮,韩琦.新学传播的序曲:艾约瑟、王韬翻译《格致新学提纲》的内容、意义及其影响[J].自然科学史研究,2012,31(2):136-151.

[28]左玉河.从四部之学至七科之学[M].上海:上海书店出版社,2004.

[29]徐道彬.皖派学术与传承[M].合肥:黄山书社,2012.

[30]郝秉键.晚清民间知识分子的西学观——以上海格致书院为例[J].清史研究,2006(3):77-87.

[31]陈旭麓.近代中国社会的新陈代谢[M].上海:上海社会科学院出版社,2006:128-130.

[32]左玉河.典籍分类与晚清知识系统之演化[J].天津社会科学,2004(2):48-59.

【注释】

1参见(清)纪昀,等纂.四库全书总目提要[M].石家庄:河北人民出版社,2000.

(原载《北京行政学院学报》2019年04期)