太虚大师 (1890-1947) 是当代中国佛教的著名僧人、佛教改革家、佛学家,对当代中国佛教的发展影响巨大。大师一生著作等身,留有《太虚大师全书》约七百余万言,得文一千四百四十八篇,纂为四藏,凡二十编。但“因为编纂工作必须于预定时间内完成,不能更广事搜求,遗漏之处,在所难免;尤其是一般酬应方面的文字:书信、序跋、题赠等,多贮于私人的静室筴笥中,无法征集汇编,遗漏当必更多,这是工作同仁,所引为遗憾的一点。”1笔者曾经写过一篇《太虚大师佚稿“〈肇论〉‘四句偈’解”研究》一文,考证了太虚的佚稿《〈肇论〉“四句偈”解》2的情况,分析了为什么这篇文章没有被收入到“全书”里的原因。现将发现的另一篇“全书”目录里没有记录的《佛学的将来》一文之情况,做一简短的分析,以飨读者。

一、缘起

重庆社会科学院杨孝容给笔者来信谈到:“在《民国时期文献联合目录》中发现一本《佛学的将来》,广州1935年印行,只有18页,现馆藏于广西图书馆。《太虚大师全书》中没有发现,其他民国电子资源(料)中也没发现,有可能是佚稿。”接着杨先生又贴上了他从“全书”检索发现有一篇文章曾提到此书。现将该文引录如下:

答广州某报记者问(民国二十四年十二月十五日在广州六榕寺)

问:法师对中国佛教进程之观感如何?答:中国现在的佛教,在从清季衰落后的复兴过程中,但同中国的政治与社会一般,尚无确定之轨道。

问:世界各国佛教近势如何?答:印度虽为佛教之发源地,但七八百年来久无佛教。而中国、高丽、日本为一系;西藏、蒙古为一系;锡兰、缅甸、暹罗又为一系,此三系近来都有流行欧美各国趋势。

问:佛教哲学与现代科学之关系如何?答:佛教之万有缘生、如幻而无实体之哲理,得现今最进步之科学为证明者极多。故佛学亦可谓科学的宗教。拙著“佛学的将来”曾有论及。

从上可知,太虚接受《佛教日报》记者的采访时,提到了“拙著《佛学的将来》”。

1935年4月10日,《佛教日报》在上海创刊,太虚任社长,范古农任总编辑。最初由邓慧载主事,后改由胡厚甫主持。该报随顺时代、适应形势、宣扬佛化,宗旨为指导世俗人士认识佛教,警策佛门弟子修行,宣传各宗教义,联络佛教团体,促进佛教教育,消融新旧意见,主张万善同归。主要版面有:新闻、社会消息、专件、评论、格言、人范、文苑等,该报能及时地反映以上海为中心的全国佛教动态。该报不定期推出《中国佛学会上海市分会周刊》,刊出一些佛教理论的文章。从1936年7月起,登载有关中国佛教会问题讨论文章。1937年8月23日,淞沪战争发生,改为4日合刊一张。同年12月28日停刊。

太虚为该报撰写的《发刊题辞》曰:

今欲振兴佛教,予中国国家之前途,以及全人类将来之莫大幸福,当有普通之宣传,揭示佛教真相。一方使佛教徒认识自身,尽住持佛教、护持佛教之责任;一方纠正一般社会人士之误解,未起信者使起正信,于全世界人生途上,开一光明之大道。3

由上可见,这份报纸是以宣传佛教改革思想为宗旨,以“唤起僧伽之自觉,改革僧制,去滥去愚去俗”“示其佛教信徒所应守之范围”为目的,将佛教的基本知识用与时俱进的观点诠释,把深奥的佛教理论用通俗的语言表达出来,将各地的佛教情况介绍给群众,所以它是当时最通俗的佛教报纸。

二、发现

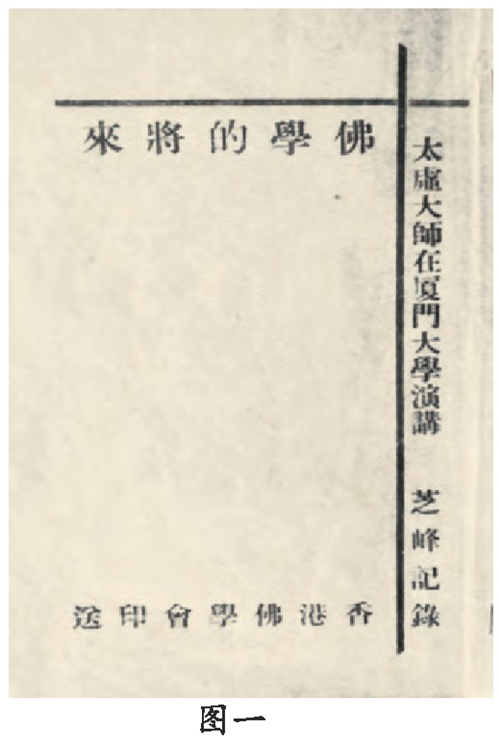

根据杨先生的提示,我们知道太虚大师生前的确写过一篇《佛学的将来》的文章,笔者请中国政法大学哲学系孙国柱帮忙寻找,最终找到了这本著作(如图):

以上六张照片,基本上概括了该书的特点,对读者了解此书有重要的帮助。下面予以分别说明。

图一是此书封面,上面标明书名为“佛学的将来”。另外特别提示:“太虚大师在厦门大学演讲,芝峰记录”,由“香港佛学会印送”。也就是说此书是在香港出版的。释芝峰(1901-1971),俗名石鸣珂,字象贤,浙江温州人,1949年还俗。曾在中国佛学院执教,于1971年逝世。芝峰著作等身,文笔犀利,主张佛教要进行改革,其文章主要散见于《海潮音》《现代僧伽》《现代佛学》等杂志。他从日文翻译过来的《唯识三十论讲话》《禅学讲话》等书甚受读者欢迎。

图二是“太虚大师法像”,从太虚背后的背景来看,这是在室内拍的照片。照片两边的文字是:“大师之志在整理僧伽制度大师之行在瑜伽菩萨戒本。”

图三是“太虚大师略历”,简单地介绍了太虚的履历。文中开篇就说“太虚大师现年四十七”。4“略历”是介绍了太虚47岁以前的事情,接着就介绍了从太虚受戒习禅于八指头陀,到民国二十三年间的经历,最后强调:“中国佛教近日为世界所重视羡慕者,咸归功于大师云。”4

图四为正文首页,下面专门刊印了“在厦门大学太虚大师讲弟子芝峰记”的字样,且文章名就是“佛学的将来”。

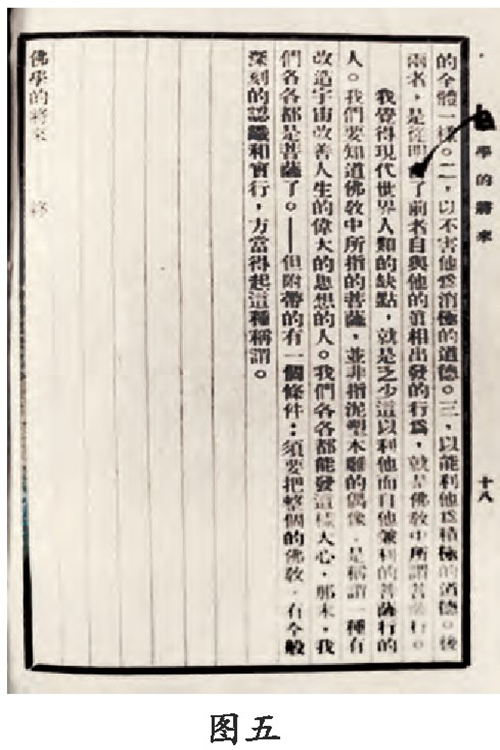

图五是正文最后一页,上面标明“佛学的将来终”,为第18页。

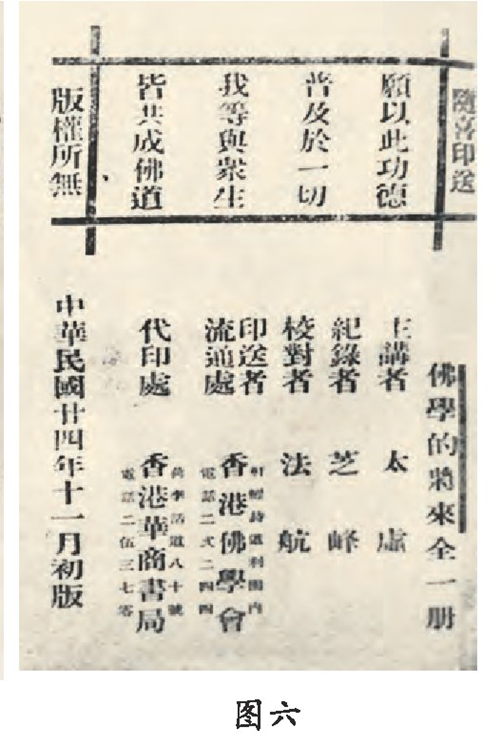

图六是封三,除了记录“主讲者太虚记录者芝峰”之外,还出现了“校对者法航”。据传敬撰《法航师往生传》云:“法师俗姓王,籍江西。”5法航法师是一游方僧,此书在编辑以后,他担任了校对。可惜的是,他在此书出版前已经去世。此外,封三还有:印送者流通处是“香港佛学会”,代印处“香港华商书局”。出版日期为“民国二十四年十一月初版”,说明此书(可称为“香港版”)是第一版,印刷时间是1935年11月。

以上几张图版完整地说明这本书是存在的,而且还流通过。

三、考述

从这本书的内容来看,系谈佛教文化在世界文化中的重要性,以及从哲学、科学和道德等不同的方面做了阐述,它不可能被遗忘,但为什么没有收入到“全书”里面,笔者带着这些疑问做了一些分析。

“太虚大师略历”提到“太虚大师现年四十七”,书中照片是在他47岁之前所拍。文中最后强调:

最近,以港粤两地各佛教团体敦请南来弘法,将在各大学及各佛教机关演讲,大师“志在整理僧伽制度”“行在瑜伽戒本”。尤以挽救世运,指导人类和平,建设人间净土,为其无尽之大慈悲行,中国佛教近日为世界所重视羡慕者,咸归功于大师云。4

上述这些说法,并没有对这本书的缘起做充分说明,只是强调了太虚的历史与重要地位。看来,要想找到出处,还要另辟蹊径。

此书封面提示:“太虚大师在厦门大学演讲,芝峰记录。”在正文的第一页里也提到了“厦门大学”四字,也就是说“厦门大学”四个字才是我们要去考察此书出处的最关键词,笔者查找了印顺法师编纂的《太虚大师年谱》一书,发现太虚与“厦门大学”有关系的是:

民国十五年(1926),大师38岁。

(十月)十一日,“大师乘德加大轮船启程回国。与前厦门大学校长黄琬(孟珪)同舟,倾谈颇不寂寞。”6(《自传》二十;海七、十一“事纪”)6

二十二日,“大师偕常惺、蕙庭等,赴厦门大学参观,应约为讲‘缘起性空之宇宙观’,常惺记。”6(《自传》二十)6

民国十九年(1930),大师42岁。

大师应厦门大学之约,往讲“佛学在今后人世之意义”,芝峰记录。大师以为:

人类的文化,是依各宗教为集中点而彼此有歧异,故主以耶、回、佛为三大文化总线索而研究之。欧美澳以耶,亚西及非洲以回,而亚南亚东之文化,则以佛教得以见其总线索。分别研究,再将三大系的文化,镕冶在一炉,使之铸成为全人类瑰玮灿烂的新文化。而近来之哲学,如新实在论之“中立元子”而“论理构成”;唯用论之“纯粹经验”而“知识雕成”,大师论为渐近佛法之“诸法众缘生”与“诸法唯识现”。6

民国二十二年(1933),大师45岁。

一月十八日,“大师辑‘慈宗要藏’竣,为之叙(文)。‘腊’,大师应厦门大学心理学会之约,讲‘梦’,虞德元记。”6(记者“附识”)6

以上是在1934年以前,太虚与厦门大学的交集,前后有三次。

从上面的三次记录来看,第一次和第三次都是讲得非常专业的佛教理论与泛谈世界哲学。这与文化的《佛学的将来》沾不上边,笔者通过技术检索,确实没有看到与《佛学的将来》内容相同的文字,故基本可以排除这二次与《佛学的将来》有任何关系。

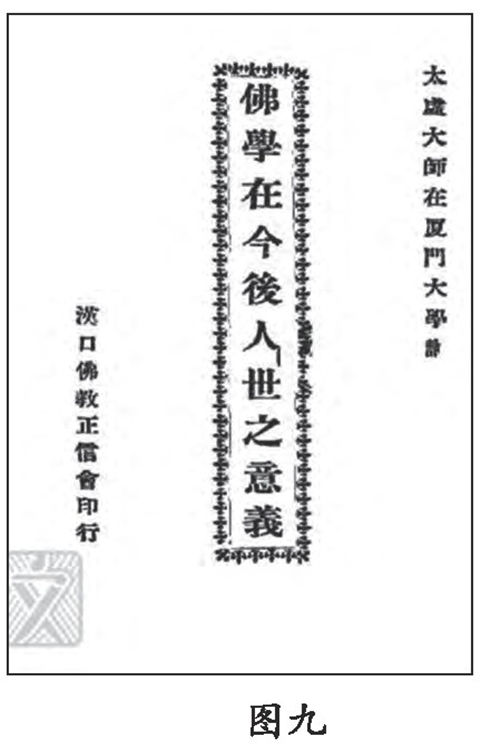

第二次,即民国十九年(1930)太虚在厦门大学的演讲。按《太虚大师年谱》说,这次题目是《佛学在今后人世之意义》,芝峰记录。这里出现的“三大文化总线索”之关键词,就已经非常接近《佛学的将来》的内容了,但是我们还不能确定《佛学在今后人世之意义》就是《佛学的将来》,只有找到《佛学在今后人世之意义》这篇文章,并且作出比较之后,才能最后给出答案。

为此笔者检索“全书”目录,发现《佛学在今后人世之意义》收入在“全书”第十三编里,除了主标题之外,还有副标题“十九年二月在厦门大学讲”。既有“芝峰记录”,又有“在厦门大学讲”,也就是说,至少有二个内容是与单行本的《佛学的将来》是重合的,只要再对照一下内容,就可以确定二者间的关系了。但是“全书”是在民国三十四年开始编纂的,《佛学的将来》与《佛学在今后人世之意义》二者的内容完全相同,也不能说明二者间的关系,它们之间还应有一个“第三者”存在,而且这个“第三者”应该在时间上早于前两者,如此才能构成一个完整的时间链。

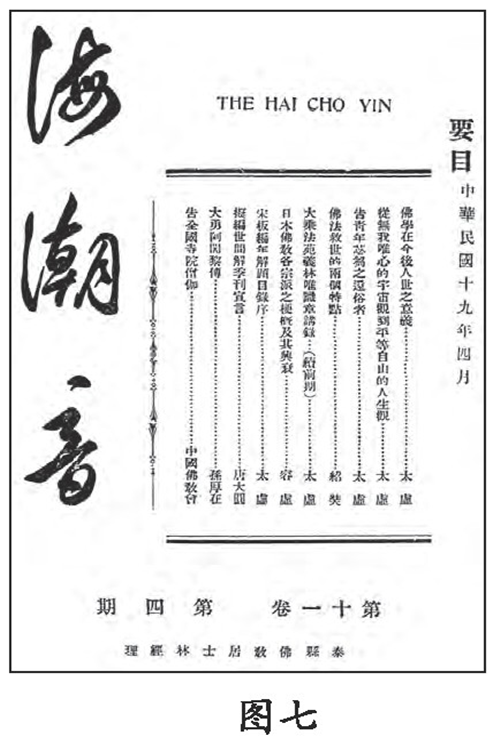

在《佛学在今后人世之意义》文尾,有“见海刊十一卷四期”记载。所谓“海刊”,是指《海潮音》,此刊为太虚所办,为中国佛教历史办刊最长的刊物。《海潮音》前身是《觉社丛书》。《觉社丛书》出版至1919年冬第五期时,读者来函请改为旬刊、月刊的要求纷纷不已。适时大慈法师在杭州购得西湖南山净梵院,潜修于西子湖畔。太虚亦有驻锡一年的打算,于是议改觉社季刊为月刊,定名曰《海潮音》。

1920年元月,《海潮音》乃开始创刊。7《海潮音》是月刊,一年一卷,“十一卷四期”则是民国十九年(1930)四月刊,《佛学在今后人世之意义》就刊在这一期上。然而随着不断检索,我们发现好几种出版的《佛学在今后人世之意义》和《佛学的将来》之小册子,现按书名与出版年代的顺序,依次排列如后。

再列举一些图片反映此书在6个不同时间印刷的版本记录。

图七,是最早刊出《佛学在今后人世之意义》的《海潮音》十一卷四期封面,文章名就放在第一篇。说明此文非常重要,是编者想推出的重点文章,否则不会安排第一篇与读者见面。

图八,是现藏于国家图书馆的上海佛学书局于1933年出版的《佛学在今后人世之意义》的封面。这个封面在几个版本中做得最素雅、干净,凸显了太虚大师的人格风范。

图九,是现藏于河南图书馆的汉口佛教正信会印行的《佛学在今后人世之意义》的封面。

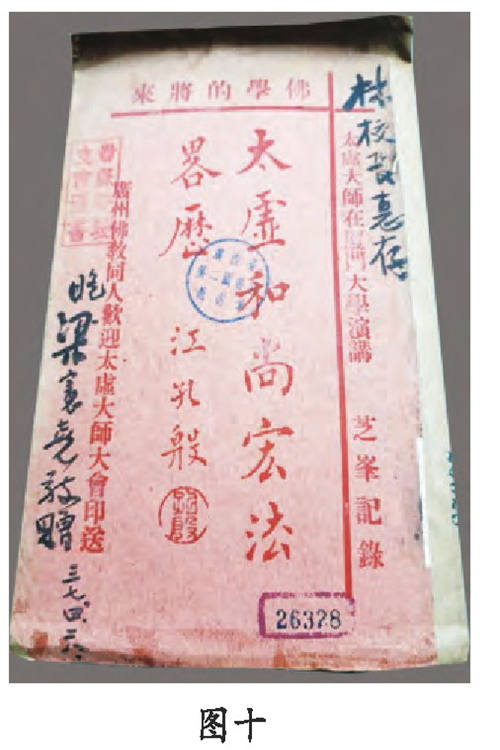

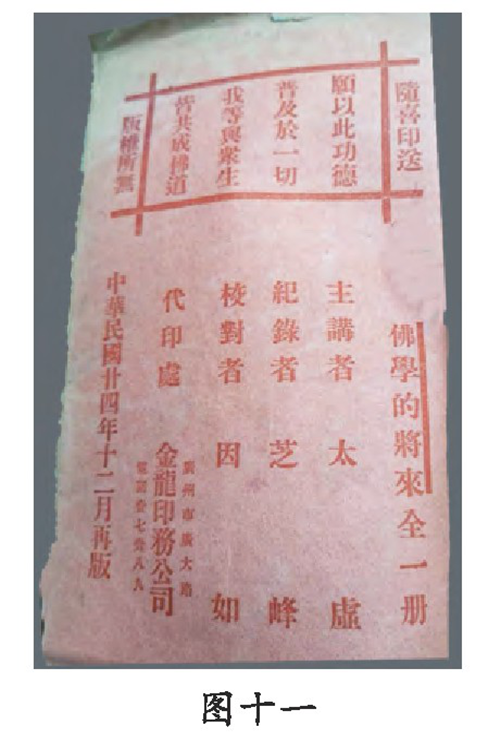

图十,是现藏于广西自治区图书馆,由广州金龙印务公司于1935年印行的《佛学的将来》。此版的封面很特别,将太虚的文章题目放在最上面,而把前面介绍“太虚和尚宏法略历”的标题放在了正中间,好像这本书是专门讲“太虚略历”的。封面右边是“太虚大师在厦门大学演讲,芝峰记录”,右上角手书有“林校长惠存”。左面则有“广州佛教同人欢迎太虚大师大会印送”。左上角还有“贵县佛教会汇书”。左下角手书有“梁宪尧敬赠,三七、四、六”。贵县即是现在广西的贵港,系民国时广西四大城市之一。可知此书虽然为广东佛教界所赠,但是这本书却流传到广西了。封面送书者“梁宪尧”疑为贵县人,受书者“林校长”很可能是当地一位学校的校长。据载,当时贵县已有佛教会,因此“汇书”者即为佛教会。在封底还标示了“校对者因如”(图十一)。出版时间为“民国二十四年十二月再版”,仅比香港版晚一个月的时间。此书所附的“太虚大师法像”(图十二)与香港版的太虚像又不一样,这是太虚穿汉僧装所拍的正面像。这张照片的太虚看上去略比香港照片要年长一些,大概此时因为太虚在外面讲学,人比较疲惫,所以看上去有些老相。虽然此书的封面与书中配的相片有自己的风格,但是封底已经明确说了是“再版”,看来此书应该是香港版的“再版”,但是,在封面与插页设计上则更显自己的风格。

图十三,则是在1945年编纂的《太虚大师全书》第十三编里的《佛学在今后人世之意义》封面。(为宗教文化出版社出版)

由此可知,此书至少有过6个版本,第一个版本《佛学在今后人世之意义》,发表在民国十九年四月《海潮音》十一卷四期上(见图七)。第二个版本(图八)和第三个版本(图九)仍然用的《佛学在今后人世之意义》之名。第四个版本(图一)变成了《佛学的将来》,民国二十四年十一月,香港佛学会初版;第五个版本是广东再版的《佛学的将来》(图十);第六个版本是《太虚大师全书》之《佛学在今后人世之意义》(见图十三),这应是“自三十六年五月二十日至三十七年五月三十日的编纂,已经功告完成了”8之最后一版。由此,我们基本厘清了这篇文章的发表、印刷顺序,知道了它们不同时期的情况。

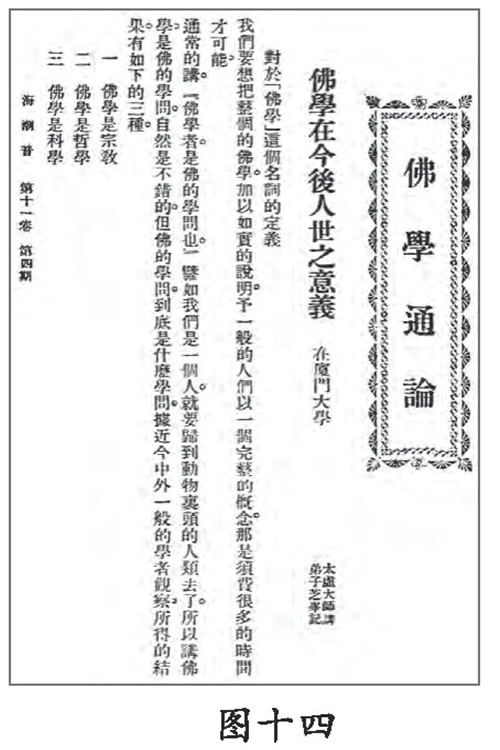

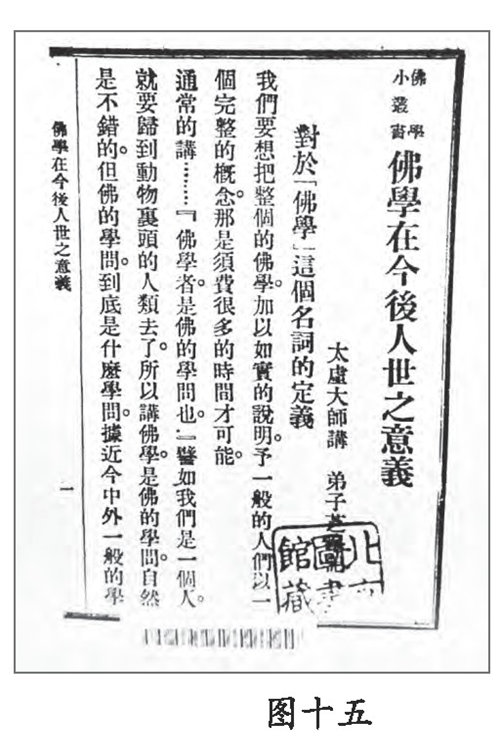

出版时间不一样的6个版本实为一个出处,它们之间有没有什么改动呢?这也是笔者比较关心的一个问题。由于它们最终是以《佛学在今后人世之意义》和《佛学的将来》两个书名出现的,故我们将此最早《海潮音》篇(图十四)与香港版(图四),以及最后的“全书”篇(图十六)之三篇文章,放在一起做了一个互校,最后发现,《佛学的将来》是《海潮音》一文的直接翻印。“全书”本,则是在前二本基础上的校改后的新本,故所谓三篇,实为二篇,最后一篇才是有所改动的新本。

笔者细心地将两篇文章全部进行校对,发现这二篇文章除了名字不一样外,其内容完全一样。但是在“全书”里的这篇,重新做了校对与编辑,并且在段落划分上,也重新做了组合。

通过对比,我们可以看出,不仅二篇文章原为一篇,而且在文字的改动方面也不是很大。从改动来看,除了标点以外,主要是在文字上做了调整。从总体上来说,使原文变得更加精练,并且改正了一些明显的错误,例如《佛学的将来》原文的“学哲”被改回“哲学”等等,但是也有不恰当的改动,例如《佛学的将来》原文:“是使学哲作百尺竿头,更进一步”,被改成了“重进一步”,当然这只是小疵,不必多议。总之,“全书”里的文字肯定比以前的文字要好多了。

此外,汉口版的《佛学在今后人世之意义》显示最后一页是“十六”页(图十七),香港版的《佛学的将来》显示最后一页是“十八”。而佛学书局版的最后一页是“三二”。前两者相差二页的原因,是因为香港版前面有“太虚大师略历”占了位置,并不是正文因为内容增减而造成了页码的不同。佛学书局版则是因为开本为小本,页码增多,故最后成为32页。所以,六个版本同一内容的书,一共有五个版本,即《海潮音》版本、上海书局版本、汉口版本、香港(含广州)版本和“全书”版本。

四、结论

现在,我们已经看到6个版本不同时间发表的实则为同一篇的文章,而且,又知道6个版本文章有两个不同标题。但是,还有一个问题需要提出来,既然太虚自己讲到《佛学的将来》,“全书”里面也收入了太虚的讲话,也就是说太虚本人与编纂“全书”的编者都应该知道有这么一本《佛学的将来》存在,然而这本书却没有被编入,原因是什么?从学术上讲,作为基础资料,编者应该对不能编入的理由要讲清楚,告诉读者《佛学的将来》这本书就是《佛学在今后人世之意义》的另一个名字,这是对太虚、对读者呈现的负责态度。可惜的是编者没有做这件事,所以才给我们提供了要加以考察的必要。

要说明这个问题,还要从“全书”的编纂说起。据有关资料记载:“全书的编纂,早在抗战期间(民国三十四年)大师卓锡重庆汉藏教理院的时候。起初,大师拟编印一部太虚‘学要’或‘评传’之类的书,并责成尘空法师收集材料。因大师讲述甚多,工作是非常繁重而费时的。未几,抗战胜利,举国人民都在新的希望下欢欣鼓舞,佛教整理委员会也在太虚大师领导下,在政府的督促之下,最终成立了,大师回到南京,倡立‘佛教文化社’,以李子宽居士为社长,宗旨为‘流通经教,编印高僧大德之言论著述,及发行佛教书报杂志为职志’。而主要意旨,则在‘搜集太虚大师所有言论著述,集成一大丛书,正名为太虚菩萨藏……分期出书’(见《太虚大师丛书预约说明》)。至此,大师著述之整理编纂,乃进入新的阶段,并聘请重庆法尊,武昌苇舫、印顺,南京尘空法师为编勘委员,分别各负一部分材料收集整理的责任。大师特约北平杨星森居士来京,负责汇编校印,就地出版发行。工作正待展开,并由佛教文化社发行预约,希望于三十六年春刊行初编。”8

为此,“全书”编纂委员会找到印顺法师来做主编,因为“印公既曾被大师举为编勘委员之一,居武昌时,曾受大师命将《海潮音》《正信》等所刊文章,勘过一次,并制有目录,及提供一些意见备为参考,故对于全书的内容与数量,了解得很清楚,认为全书约在六、七百万字,而搜集材料,校勘、抄写,乃至编纂成书,非有四至五人集中起来,工作一年不可。”8农历四月八日,太虚大师荼毗日,大师弟子齐集上海,大家一致公推印顺法师负起领导编纂全书的责任,印顺选择宁波雪窦寺为工作地点,改《太虚大师丛书》为《太虚大师全书》,原拟之《太虚菩萨藏》,仍保留原名。对外征集材料,则改“编勘委员会”为“太虚大师全书编纂委员会”。

太虚示寂时59岁,生前没有看到“全书”的出版。“全书”搜集的材料大部分稿件都是借来的,“即如发行二十余年,刊载大师著作最多的《海潮音》月刊,也是向杂志社借用的,而先后出版的单行本,也多无处搜购”。实在不得已时,再请人抄写。每篇稿件,都经过几个程序才能最后定稿,如“不同版本的校对(经论原文,则与清版藏经对校),标点,察填撰著与讲说的时间地址,长篇文章前加写章节项目,批画排印格式,重审复阅,归类,编次第,计算字数,造每编总目录等。”主编印顺法师要求严格,一再谆嘱:“每篇稿件,除了标点和更正错误外,用字行文,必须力存其旧。尤其是大师亲笔写的文章,不可随意增删;讲录稿,因为笔记者的文字巧拙不同,非有伤题旨及认定确属有欠通允处,不必多为删改。”一篇稿件至少须经过三至四次的校阅,稍有所疑,立即请示,然后决定。印顺法师将“全书”收集的每一篇文章,“都细心地保留其写作及登载的时间和期刊数,这样一个贴切的远见,使得在贯穿太虚大师的整个思想历程上,可以完整无遗地连贯起来,同时也减少个人很多摸索的时间”9。

可知整个《太虚大师全书》从征稿到编辑都是严谨和认真的,其质量也是能够得到保证的,但是却将《佛学的将来》给疏忽了,这不得不说是“全书”的一个遗憾。要想能够比较通畅地解释疏忽的原因,笔者认为,大概只能用资料不全和注意力不够来解释。“全书”的出版,太虚生前是知道的,印顺法师也曾经受太虚的委托,为太虚在《海潮音》《正信》上面发表的文章整理过目录,并提出过修改意见。

印顺法师住在武昌,奉太虚大师之命搜集太虚的著作,编出目录是在哪一年?现在的史料没有说明。我们只能根据一些记载来进行推测。民国二十三年(1934),太虚大师46岁,6月25日抵汉口,驻锡佛教正信会。26日,大师于正信会,“开示‘学佛之简明标准’,李慧空与周慧毓记”6。世苑图书馆在武汉建立,图书馆成立研究部,分编辑、考校二室,研究员有谈玄、尘空、苇舫、本光等人;其后陆续来者,有力定、守志、印顺等人。第二年,太虚一直在武汉和厦门等地游走讲学,此时“大师已病,返上海疗治,感衰老剧增(致法尊书八)”6。第二次是民国三十五年(1946),大师58岁,3月20日,大师由重庆飞汉口,驻锡佛教正信会。受武汉缁素盛大之欢迎,于汉口正信会讲《维摩诘经》。

时世苑图书馆,日兵去而国军又来;院舍圮落。众以不忍大师伤心,阻之未过江一行。6

民国二十五年(1936)年底印顺法师到武昌,一直住到二十七年(1938)到四川。民国三十五年(1946)秋天,印顺法师从开封回到“武院”,十月在武昌佛学院世苑图书馆讲《从复兴佛教谈研究佛学》。10印顺法师编纂太虚大师的著作目录,应该就在这一时期,因为这时“全书”的工程已经开始启动,印顺法师被太虚大师推举为编勘委员之一,太虚大师见过印顺法师编纂的目录。“全书”的目录应该是在印顺法师编纂的目录基础上而形成的,美中不足的是太虚早期撰写的文章没有被收录进来,而这个“早期”应该是《海潮音》创刊前的这段时间。这时太虚不仅写了很多佛教的文章,也写了不少非佛教的文章,这些文章有的是在佛教刊物刊出,有的则是在非佛教刊物上刊出,例如《〈肇论〉“四句偈”解》就刊登在非佛教刊物《叒社丛刊》1915年第2期上,而这篇文章也没有被收入到“全书”里面。

《佛学在今后人世之意义》和《佛学的将来》出版了至少6版,足以说明这篇文章的重要性与影响力,及其受欢迎度,面对影响力这么大的作品,太虚很可能会觉得将原本学术性较强的题目改成比较通俗,更容易懂的题目可能会好一些。香港当时是英国殖民地,也是传统文化影响不够的地方,所以此文要在香港出版,改成通俗易懂的题目也是势在必行的,所以《佛学的将来》之题目或许是太虚自愿提出的,或是香港佛教会的编辑,根据文中的内容而新定的,之后得到了太虚的肯定。此书出版时太虚大师正在广东和福建等地讲经,他应该是见过这本书,而且同意使用新书名,否则他不会向《佛教日报》记者提起。印顺等人在编纂“全书”时,依据的资料是《海潮音》,没有见到香港版与广州版的小册子,此时太虚大师也离开了人世,故而《佛学的将来》就不再被提起,这就让我们看到“全书”编纂时的一个小小遗憾。笔者在这里只为太虚著作做一番小小考证,供同行们参考。

【注释】

1《太虚大师全书·编纂说明》精第1册。

2《人海灯》, 2017年第2期。

3太虚:《佛教日报发刊题辞》, 原载《佛教日报》第三号。后收入《太虚大师全书》之《第十九编“文丛”》。

4[5][7]太虚大师讲, 弟子芝峰记, 法航校对:《佛学的将来》, 香港佛学会印, 民国二十四年十一月初版, 第1页, 第2页。

5《佛学半月刊》, 1935年第112期, 第14-15页。

6[9][10][11][12][13][14][20][21][22]《太虚大师年谱》。

7太虚云:“十月初, 亦即如期出版。时奘老已将归源庵代为交卸, 而大慈等赴金山受戒出堂。大觉、大勇暂留金山禅堂参学。大慈其时已宣布通过家族, 妻儿等皆返宜昌家中去住, 大慈仍由家中供给资用。以玉皇介绍接杭州西湖南山石屋洞相近之净梵院, 筹备闭关, 由玉皇管理院务。其第二子恭佐, 即恒演, 随侍护关。议定我亦去净梵院住, 结束上海觉社。每季的丛刊, 自庚申年改《海潮音》月刊。我于杭州编辑, 每期编成, 邮上海仍托中华书局印刷发行。十一月间, 我遂收拾所有书物等, 皆运杭州定住下来, 在阿弥陀佛诞辰为大慈封了关。”《十五年来海潮音之总检阅》见海刊十六卷一期。

8[17][18]续明:《编纂始末略纪》, 《太虚大师全书编纂说明》, 《太虚大师全书》。

9洪金莲:《太虚大师佛教现代化之研究序》, 台湾东初出版社, 1995年版。

10《印顺导师略谱》。

(原载《法音》2019年06期)